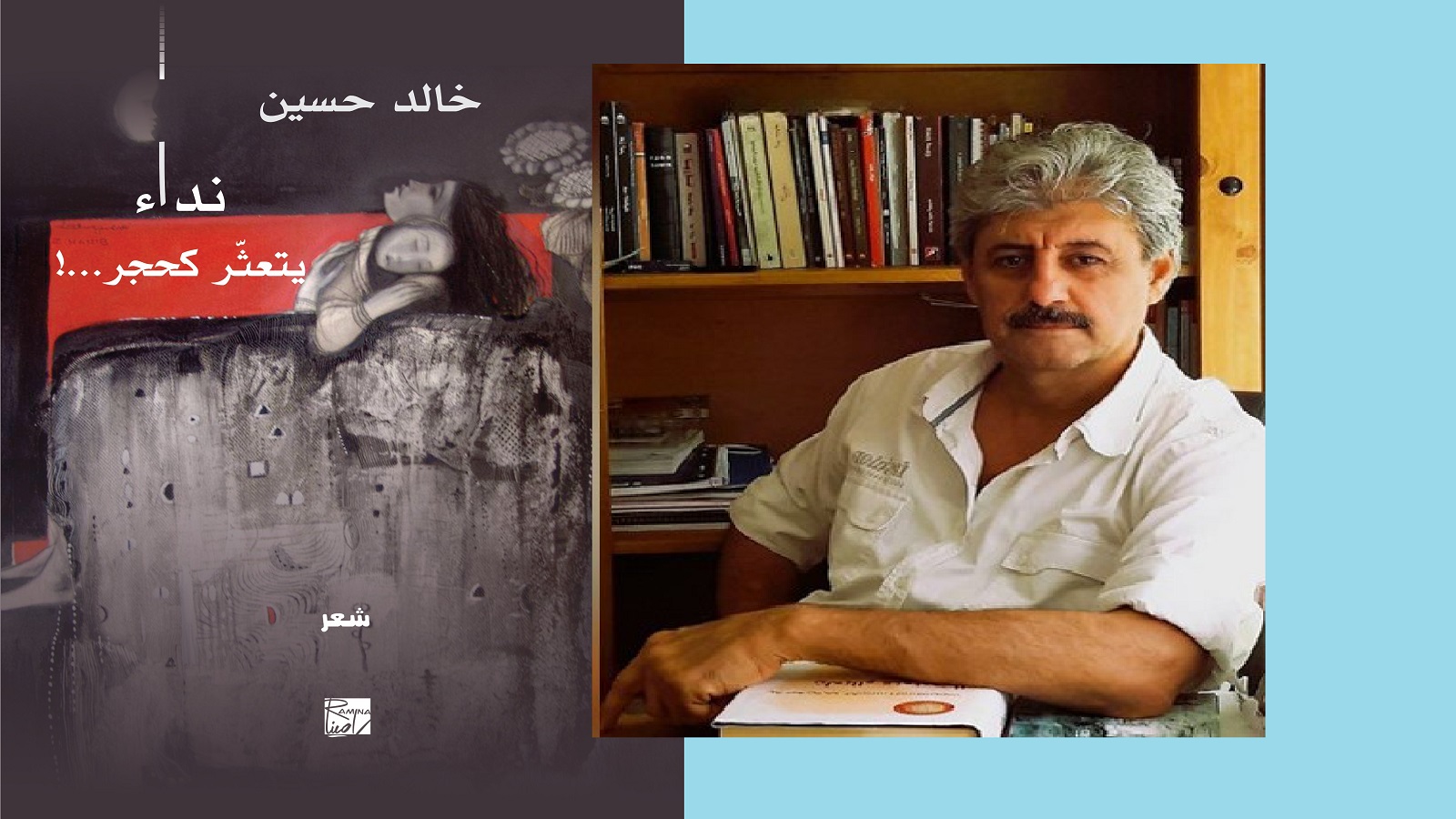

قراءة الناقد خالد حسين عن الشاعر مروان علي

نصوص مروان علي

لا مناصَّ من “المكان”، المكان قوّةٌ، المكانُ يشكّلُنَا وَيَتسرّبُ إلينا ليدمغَ فينا بَصْمَتَهُ، أَثَرَهُ، يتكلّمُ فَينا أو من خِلالنا حتى نغدوَ بمنزلةِ توقيعٍ له. وهو إذ يتغلغلُ فينا، في جسدِنَا، لغتنا، صوتنا، نحاورُ الآخرَ به، المكانَ ــ الآخرَ الذي يسكنه. وإذْ يَصُوْغُنَا المكانُ على هَذَا النَّحو أو ذاكَ فهو يتيحُ للفكرِ ذاتِهِ أن يتحقّق، يصبحُ الفكرُ في قبضةِ الاستعاراتِ المكانية ومؤشراتها (أفق الفكر، بداية النص ونهايته، متن الخطاب، من جهةٍ أولى …أما من جهةٍ ثانيةٍ، انصهار الآفاق…إلخ)، أنه يتوسّلُ المكانَ ليكونَ، ليتمظهرَ وينفتحَ. وفي واقع الحَال فهذا الميسمُ المكانيُّ للفكر مردُّهُ اللغة ذاتها، اللغة التي تمكّنُ الفكرَ أَنْ يَقْدُمَ إلينا بهذا الوعي المكاني، اللغة ــ المكان، اللغة بوصفها مكاناً، المكان الذي يُهيّىءُ للغةِ أن تكونَ مَكاناً للفكر، للعالم وأشيائهِ، للوجودِ. وهذا ما يمكن أن يأتي متكثّفاً في جملةِ هايدغر ذات الطابع الشَّعري ـ المكاني المَحْض: “اللغة مأوى الكينونة”Sprache als Haus des Seins، أي العالم بنداءاتهِ [إذا جاز تأويل الكينونة بـ(العالم) على خلاف هايدغر الذي لا يخلو تأويله للكينونة من أوحال الميتافيزيقا] فهذا العالم يقتضي مكاناً، لغةً للظهور والغيابِ فيه، فاللغةُ تتخذُ استعارةَ “الوعاء” ههنا، لتغدو اللغةُ ذاتُها “ممارسةً مكانيةً”، بل إنّ اللغةَ في منحاها الشّعريِّ ُتضَاعِفُ هذه الممارسة المكانية، ليفيض المكانُ منها وعنها. في هذا النقطة وعند هذا الحدّ في ظلّ انهمام اللغة ـ الشّعر بالمكان يمكن للقراءة أنْ تنعطفَ في حركتها نحو نصوصٍ شعريةٍ لـ”مروان علي” تحتفي بـ”المكان”، لا لتحيطَ بالمكان فحسب وإنما لتتلمَّسَ سحرَهُ وفتنتَهُ شعريّاً بل حتّى تتأمّلَ هذا الاصطياد الشّعري للمكانِ في طابعه الأنطولوجيِّ ـ الجماليِّ ناهيك عن حضورهِ الفيزيائيِّ في هذه النُّصوص، التي لاتُنبىء عن “المكان” بوصفه حالةً طارئةً وإنما حدثاً شعرياً أي من حيثُ إنَّ المكانَ هو ثيمةُ الحدثِ الشِّعريِّ وبؤرته.

I: شعرية الطَّريق

يواجِهُنَا “الطّريقُ”، كحضور مكانيٍّ، مبكّراً في مجموعة [الطَّريقُ إلى البيت، منشورات المتوسط 2018]، وهي تُعَدُّ من أفضل المجموعات الشّعرية التي نشرها الشّاعر حتّى الآن، وذلكَ من خلال العنوان ذاته: [الطَّريقُ إلى البيت]. علاماتٌ ثلاثٌ تفتكُ بالزّمن، بل لا أثرَ للزّمن هنا، الأمرُ برمتهِ مكانٌ، انفساحٌ. وههنا العنوان يقدّم لنا طريقاً بانتظار طارقٍ، عائدٍ إلى البيت، فالطريق دائماً في حالةِ انتظارٍ! الطّريقُ يقودُ من البيت وإليه، يقود إلى البعيد [الطَّريقُ من البيت]. ومن ثمَّ إلى القريب [الطَّريقُ إلى البيت]، لكنّ العنوان يخثّرُ جهةً واحدةً من الحركةِ باتجاه البيتِ، حركة الكائن بعد سفرٍ، شوقٍ، فشلٍ، نجاحٍ. هي عودةٌ في ذلك الطّريق الترابي، الطُّرق التي تتلوّى في سهوب “الجزيرة”، علامة، علامات ممتدة، متعرّجة في جَسَدِ المكان إلى “البيت الطِّينيِّ”، البيوتِ الطينيةِ، القرى الكردية الملتمّة بعضِهَا إلى بعض [وهذا الالتمام الذي يوحي بالألفة والقرب ولذة الجوار يحيلُ من جهةٍ أُخرى إلى الخوف والارتعاب أيضاً…!]. لكن بانعطافةٍ تأويلية قيد الإرجاء يمكن القول إنّ “الطريق إلى البيت” هو الطريق إلى الذِّكريات أو محاولة لاستعادةِ ذكرياتٍ فارقها المسافرُ وهو الآن في طريق العودة إليها. إنها طريقُ الشّاعر لاستعادةِ ما كان في ذلك البيت وفي تلك الطريق!

[كتبتُ القصيدةَ الأُوْلى على الجُدران الطِّينية، تحتَ شمس أيلول، وتركتُها هُنَاكَ، في كِرْصُوْرْ، كي لايقول لي أحدٌ: لم تتركْ شيئاً خلفكَ، لأهلكَ. وذهبتُ بعيداً. ص5، م. ن]

في هَذهِ الشَّذرةِ التي تتصّدرُ المجموعةَ تتكشّفُ لنا أسبابُ “الطَّريق إلى البيتِ”، لماذا تَحْدُثُ هذه “العودة” الآن بعد أنّ أخذ المسافرُ “الطريق من البيت” إلى هناك (وذهبتُ بعيداً)، بعد أن تركَ “القصيدة الأولى” هناك؟ لكن ما هذه القصيدةُ التي تركها المسافرُ ــ الشَّاعرُ إرثاً أو ميراثاً هنا، في البيت في قرية “كِرْصُوْر“، المكان ـ البؤرة، الذي يفرض العودةَ إلى القصيدةِ الأُولى؟ تمكن ترجمةُ “القصيدة الأولى” في تحوّلٍ دلاليٍّ إلى الذِّكرياتِ، أطياف الصّور، الآثار التي تُركتْ هناك في مَسْقَطِ الرَّأس، حُفرت في الجدران الطينية وصُقلت تحتَ شمس أيلول كنقشٍ سُومريِّ. لكنّ حدثَ “العودةَ” هنا بعد الغيابِ هي عودةٌ إلى البيت/ الكتابة، إلىبيت الكتابةِ ذاته لنقشِ القَصيدةِ الأولى والأصلية في صور، قصائد بين دفتي هذا الكتاب الذي يواجهنا بعنوانه “الطَّريق إلى البيت”، بوصفه “الطَّريقَ إلى الكتابة لاستعادةِ الفردوس المفقود أو المكان “الضائع”. لكنَّ هَذهِ العَودةَ، هي عودةُ حدْسٍ وخبرةٍ، وفاءُ “الحصان” للمكان ممتزجاً بقوة الحلم في أن يستشرف اللامتوقع ومن ثم فالطريق يغدو طيَّ المعرفةِ: [أَعْرِفُ الطَّريقَ جَيْدَاً مِثْلَ حِصَانِ جَدّي، مِثَلَ أَحلَامِ جدّتي. ص9، م.ن]، هكذافالطريقُ إلى القصيدةضربٌ من الفكر، النَّظر حيثُ الإدراكُ والخيالُ والغريزةُ في استعادة الطرق الكثيرة، لنتأمل قصيدة “طريقي“:

[على سَطحِ بيتنا/ كنتُ أَسْتمعُ إلى فرانك سيناترا/ My way / بينما كان أبي/ يدخّنُ ويتأمّلُ/ حقولَ القمحِ/ في هضاب بيرا بَازْنْ/ ويفكّرُ كالعادةِ في مَوْسم/ صَيْدِ الطيْرِ الحُرِّ. ص14، م. ن].

هنا؛ يضعُنَا عنوانُ القَصِيدةِ عَلَى مَسَارِ دَلالةٍ فارقةٍ، فـ”طريقي” هو نَهْجي ورغبتي المختلفة، في أكونُ مختلفاً عن “أبي” المسكونِ بحقول القمح المتراميةِ التي تميّز سهوبَ “الجزيرة” وبصيد الطُّيور، ففي الوقتِ الذي يكونُ فيه الأبُ نَهْبَ الاعتياديّ في الرؤية، مستسلماً للمكان وطقوسه وشعائره وطرقه القريبة، التي تمضي وتؤوب، نجد “الابن” يرسم طريقاً مختلفةً، رغبةً في أن يكون هناك، يرسم طريقاً باتجاه الغرب حيث “My way“، طريقان، نهجان في النَّظر والتأمّل، طريقٌ ينزعُ نحو البَعيدِ بحثاً عن المغاير والمتباين واللامتوقع وآخر ينتجُ الطقسَ ذاتَهُ في صورةٍ متكررةٍ عبر السِّنيين. لكن ماذا قبض المسافرُ هناك، وهو يسلك الطريق من البيت تحت ضغوط “My way”:

[تنظر أمي خلفي وتبكي وأنا أسير ولا ألتفتُ إليها. يُشعلُ أبي سيجارتَهُ، وينظرُ خلفي ويبكي، ولا ألتفتُ إليه. تبكي أختي الصغيرة، ولا ألتفتُ إليها. لم أكن جباناً في حياتي، ولم أكن شجاعاً أيضاً. كنتُ أخافُ من الوحدةِ، (…) من المدنِ الكبيرة (…) من البيوتِ البعيدةِ، (…) من الأبوابِ المغلقةِ، (…) من الأشجارِ في الخريف، كنتُ أخافُ أن تتوقفَ الأرضُ عن الدوران، وأظلَّ وحيداً وغريباً هنا. مِثْلَ حجرٍ غريبٍ. ص25، م. ن].

هذهِ السَّرديةُ التي تتكىءُ على أُسلوب التِّكرار لجلبِ عوالمَ متعددةٍ إلى فضاءِ النَّصِّ وتكثيف الإيقاع تمهيداً لتبئير الدِّلالةِ في خَاتمةِ الشّذرةِ تَنْهَضُ انطلاقاً من “الطّريق من البيت” لتحقيق “طريقي”، أيْ الرَّغبة في “الآخر” أو في اكتشاف الآخر، لكنَّ هذا السَّفرَ إلى الآخر مرهونٌ بترك عوالم أليفةٍ، بانتزاع “الذات” من “الذات”، بتحمُّلِ الألم، بجعلِ الأليف خلفاً، لكنَّ هذا الانتزاع من الألفة يرتّبُ حالةً مفارقةً: الخوفُ من مفاجآت فضاءِ الآخر(الوحدة والغربة، المدن الكبيرة، البيوت البعيدة، الأبواب المغلقة،…إلخ)، لتبلغ هذه المفاجآت الذروة في أن يغدو المرء “مثل حجرٍ غريب“، عبر مضاهاةٍ بين الحجر والكائن في صفةِ الغربةِ، أي أن يكونَ المرءُ “مثل حجرٍ غريب“، ذاك الكائن الذي يختلط عليه المكان؛ فيفتقد الحساسيةَ تجاه المكان، هكذا هو شأن الكائن الغريب في الفضاءِ الغَريبِ ليس إلا حجراً اُقتلعَ من مكانِهِ فَبَدَا من غير مكانٍ. فَهَلْ يحنُّ المسافرُ إلى رؤية “الأب”، إلى الألفةِ، إلى الدُّموع التي تركها هناك؟ في الواقع النَّصُّ لا يحسم الأمرَ دلالياً: (كنتُ أخافُ أنْ أظلَّ وحيداً وغريباً)! لكنَّ الطَّريقَ من البيتِ، أي الخوف من الوحدة والغربة “هناك” ستقودُهُ مجدداً إلى الـ “هنا” بقصدِ استعادةِ أُلْفَةِ المكان الأول، المكان في كينونتهِ الأصليةِ: [انتهتِ الحربُ/ وجدتُ البلادَ/ وجدتُ الطريقَ/ ولم أَجدِ البيتَ. ص70، م. ن]. في العودة إلى كِرْصُوْرْ وَجَدَ المسافرُ ــ الشَّاعرُ كلَّ شيءٍ، البلادَ والطَّريقَ وأنَّ الحربَ قد انتهتْ لكنَّهُ لم يجدِ “البيتَ”! وجد “الطريق” دون “البيت”، ليأخذ العنوانُ صيغة استفزازية أو مفتوحة: “الطَّريق إلى...”، أو الطّريق إلى المجهول. من السَّهل أنْ يجدَ المرءُ الطَّريقَ إلى “البلاد”، التي طُحِنَتْ بالحرب وفيها. بيد أنها لم تَقُدِ المسافر بدورها إلى “بيتـ”ـه، البيت غاب والقصيدة الأولى مُحيتْ فلم تَعُدْ منقوشةً على الجِدَار الطِّينيِّ والذكرياتُ ربما طُمِسَتْ، الأحياءُ رَحَلُوا، الأصدقاءُ تفرّقوا، لذلك ظلَّ الطريقُ معلقاً والمسافر لما ينتهِ من السَّفر، طريق دون نهاية. لكنْ ثمة “طريق” آخر في نهاية المجموعةِ له وقعُ المفاجأة”:

[كيفَ وَصَلْنَا إلى هُنا/ وَنَحْنُ لا نَعْرفُ من الطُّرِق/ غير الطّريقِ إلى البيتِ؟! ص85، م. ن].

هذا التساؤلُ المُرْدَفُ بالتَّعَجُّبِ يَقُوْدُنا إلى القَول إن “الطَّريقَ إلى البيتِ” هو الطَّريقُ ــ الأصْلُ، الطريقُ العارفُ والمعروفُ، يقودُ السَّالكَ إلى “البيت” دون عناءٍ، فالسَّالكُ لايعرفُ من الطُّرقِ سواهُ، ما عليه إلا أن يضع قدميه حتى يصلَ إلى فضاء الدفء والرّاحة، كأنّه ضد منطق كل الطُّرق التي تتيحُ حركةً متعاكسةً، طريقٌ لا يعرفُ سوى الاتجاه صوبَ البيتِ، حيث الأمُّ، والأبُ والأشقاء. ومن هنا تتفجّر حيرةُ السُّؤالُ: كيف وصلنا إلى هنا، إلى هذه الفضاءات البعيدات لنبدو مثل حجرٍ غريب!!!

II : سِحْرُ گِرْصُوْرْ(Girsor)

تمثّلُ گِرْصُوْرْ [قرية الشَّاعر وتعني التَّل الأحمر بالكردية]المكانَ ـ البؤرةَ، المكان الذي صَاغَ شَكْلَ الخَيَالِ الشِّعريِّ وثقافتهِ لدى الشَّاعر، ولذلك سنجدُ أثرَ هذه العَلامةِ المكانيةِ في عدد كبيرٍ من نصوصِ الشّاعر، فالمكانُ الأوّلُ يحمله المرء أنّى توجّه، مكان محايثٌ للجسدِ، بل الجسد امتدادٌ له. في هذا المكان تحديداً يكمنُ سرُّ المكان ذاته، السرُّ الذي لا تفسيرَ له البتة، المكان الذي من خلاله نرى العَالمَ دونَ غيرهِ من الأمكنةِ:

[صعدتُ إلى أعلى نُقطةٍ/ في أمْستردام/ ولم أرَ شيئاً/ من عتبةِ بيتنا الطَّينيِّ، في گِرصورْ/ كنتُ أقفُ على رؤوسِ أصابعي/ وأرى العَالمَ. ص19، م. ن].

ثمة مفارقةٌ مَا تنبثقُ هنا بين المكان الآخر “أمستردام إذ هاجر الشَّاعر” والمكان ــ البؤرة (گِرصور حيث صرخةُ الكينونةِ الأولى له)، بين الأعلى والأفقي، بين المدينةِ الكبيرةِ، العَاصمةِ، المركز والقريةِ الصَّغيرةِ المرميةِ هناكَ في سهوب الجزيرة، لكنْ في المدينةِ الكبيرةِ وفي أعلى نقطةٍ تفقدُ الرؤيةُ طاقَتَهَا، وتغدو العينُ باهتةً لا تقبضُ على شيءٍ كما لو أنَّها عمياء، ثمة حجابٌ بينها وبين اكتشاف العَالم. في المقابل تَهَبُ “گِرْصُوْرْ” العينَ طاقةً ساحرةً على اسْتِجْمَاعِ العَالم في قبضةِ الرُّؤيةِ حيث يمكنُ للذَّاتِ أَنْ تَنتفعَ بما تَراهُ العَيْنُ، كما لو أنَّ الشَّذرةَ الشِّعريَّةَ تأتي تفسيراً شعرياً للقولة المأثورة “الغريب أعمى”! في “أمستردام”، حيث العالم يحفُّ بالشَّاعر لكنَّهُ يَبقى طيَّ المجهول والغُفل والمُعْضل والمُلغز وغير المألوف، وحشياً، مُغلقاً بخلاف الرؤية في “گِرْصُوْرْ” إذ يزيح “الغريبُ” صفته ليستعيدَ ذاتَهُ، ألفته، قدرته على الرؤية، فَيَنْكَشِف العَالمُ له بأسراره. تغدو “گِرْصُوْرْ” مَكاناً جَاذِبَاً، مَكانَاً فعّالَاً وبؤريّاً، لا يخطئه المسافرُ، الشّاعرُ، وحصانُ الجدّ، فهو المكان الذي ينادي المقيمَ فيه، ساكنه، حتّى وإن غاب، والسّاكن الأصيل هو مَنْ يلبّي نداء العودة:

[حيثُ كنتُ أسيرُ ويدي في يدِ جَدتي كُوْجَري وهي تحدّثُني عن مَاردين وقُرى الأُوْمرية، عن حِصان جَدّي الذي كان يعودُ من لَجِي عَبْر الأسلاكِ الشَّائكةِ وحقولِ الألغام قاطعاً مئاتِ الأميال إلى كرصور. ص9، م.ن].

إنها قوةُ الاجْتذابِ في المكَانِ ـ البؤرةِ وفراسةُ الحيوان ووفاؤه له، نداءٌ للقُدوم وتلبيةٌ له، فالمكانُ إذ ينادي ساكنَهُ فإنّه يخْشَى الفَرَاغَ ومن ثمّ الموتُ. ولن يَطْرُدَ هذا الفَرَاغَ ويؤجّلَ ذاك الموتَ سوى السّاكن الأصليِّ، الذي وحدَهُ يُدركُ سرَّ النَّداء وأسرار التضاريس الفاصلة بينه وبين مكانه حيثُ العلائقُ السَّريّةُ التي تفعل فعلها هنا. إنَّ “الطريقَ” إلى البيت، هو الطريقُ حتماً إلى “گرصور”، هو طريقُ الشَّاعر والحِصان معاً إليها، هو طريقُ العودة إلى المكان حيث تفيضُ الألفةُ ويكمن السِّرُّ، بهما، بالشَّاعر والحصان يُفْصِحُ المكانُ عن كينونته، وعن شوقه. من جهةٍ أُخرى فالمكانُ الجاذبُ لاينفكُّ عَنْ ممارسةِ النِّدَاءِ وجذب الكائن إليه فحسب وإنما هو المآل الأخير باحتضان الزفرة الأخيرة للكائن:

“أريدُ قبراً/ تحتَ شَجرةٍ، على حافّةِ الطّريقِ/ بين كرصور وكفر سبي/ كي أستيقظَ على صوتِ أمّي/ وهدير حصَّادات الجوندر/ في الصيفِ أتامّلُ الأحياء/ وهم يركضونَ نحو الموتِ/ بقوّةٍ، أُدَخِّنُ سيجارةً/ وأَموتُ ثانيةً…ص75، م. ن].

يَنْدَرِجُ النَّصُّ ضمنَ تلبيةِ النِّداءِ الأخيرِ للْمَكانِ في استردادِ الكائن من الفَضَاءِ الآخر لكنَّ هَذَا الاسترداد مرهونٌ برغبةٍ من لَدُنْ الكائنِ في علامةٍ محدّدةٍ، بارزةٍ في وَجْهِ المُستقبل: قبر تحت شجرةٍ على حافَّةِ الطَّريقِ بين قَرْيَتي كرصور وكفرسبي(=حجر أبيض)، قبرٌ، علامةٌ تجذبُ النَّظر لدى المارين في قدومهم وذهابهم، علامة قد تُذّكرهم بالرَّاقد الذي أَبَى إلا أنْ يكونَ هنا، أَنْ يؤوبَ إلى گرصور كمآلٍ أخيرٍ. بيدَ أنَّ الرّغبةَ في هذا المكانِ عَلَى مَقْربةٍ من ضجيج الأحياء وجلبتهم ليس لإبعاد الوَحشةِ والحضور بعد المماتِ في مشهد الحياة كعلامةٍ وكأثرٍ فحسب وإنما هي لأمرٍ آخر: “كي أستيقظَ على صوت أمي“! فاختيار المكان مرهونٌ بِسَمَاعِ “صوت الأم”، المقاوم للموت، ليس الأمُّ كجسدٍ وإنما كأثر، صوتٍ، نداءٍ محفورٍ في جسدِ الرَّاحل، أثرٍ يمارسُ حضورَهُ لما بعد المماتِ. فهذا المكان تحديداً هو الذي سيتيحُ لصوتِ الأمّ أنْ يَتَنَاهَى للرّاقد ليَستعيدَ برهةَ حياةٍ قصيرةٍ أو (كينونة لم تَعُدْ كائنةً في العَالم على حَدِّ قول هايدغر)، ليكونَ مع الآخر في العَالم ويتأمّلَ الموتَ، يكابدَ مَوْتَهَ في البشرَ السَّائرين نحوه، نحو الموتِ ذاتِهِ، كما لو أنَّ الموتَ ضربٌ آخَرُ من الكينونةِ لاينفكُّ عن الحضور في العَالم. إنَّه حضورٌ في القصيدة، التي وحدها تتيحُ للكائن أن يتخيّلَ إمكانيةَ أن يكونَ هناك في الحياة، أن يستيقظَ على نداءِ الأم بعد مماتهِ، تلك القصيدة وحدها يمكن أن تكونَ إمكانيةً للحياةِ ليستيقظَ الشَّاعرُ من موتهِ يلبّي نداءَ أمّهِ ثمّ يدخّن سيجارةً، القصيدة وحدها تؤجّل الموتَ بوصفهِ يقيناً، في القَصيدةِ أو الأثرِ المتروكِ تكمنُ كينونةٌ أُخرى للشَّاعر…!

III: المدينة بين الطارئية والحضور:

للمُدنِ فِتْنتُها وجَاذبيتُهَا أَيْضاً في نُصُوصِ مَرْوَان عليّ، بل إنَّ المدنَ تحتازُ على مَسَاحَاتٍ كبيرةٍ من هذهِ النُّصوص إذ تتكّررُ العَناوينُ، أو العَلاماتُ الدَّالةُ على مُدُنِ (القَامشلي، عامودا، ماردين، تدمر، حلب، دمشق). في هذا السّياق تحُيْلُنا قصيدةُ (القامشلي) إلى تلك الصُّور التي يستعيدُها الشَّاعرُ وهو في “الطريق إلى البيت”، إذ يؤدّي اسمُ العَلم (القامشلي) هنا دورَ المحفّز عَلَى استعادةِ أحيازٍ مكانيةٍ (العنترية، هليليكي، مكتبة أنيس حنا مديواية، قدور بك، كراج تل حميس) رفقةَ ما يرتبطُ بهذه الأَحْيَاز مِنْ حُضورٍ بَشَريٍّ:أصدقاء عتالين، بدو، سائقي تكاسي، كرديات في عِيْدِ النَّيروز، عَاطلين عن العمل)، لكنّ هذا الانتقالَ من العامّ(القامشلي) إلى التَّفاصيل الحيّزيّةِ والبشريةِ سِرْعانَ ما تَكْتَسِبُ سَمتاً مُختلفاً وذلك بـتزمين المكان وتمكين الزَّمن في نَهايةِ النَّصِّ:

[اشتقتُ (….) لجبالِ طوروسْ/ التي تَقْتَرِبُ في الصَّيفِ/ وتبتعدُ في الشِّتَاءِ. ص20، م.ن].

هنا يغدو “المكانُ ـ القامشلي” حافزاً عَلَى اسْتيلادِ الاشتياق لدى المتكلم، ليس للمكان ذاتهِ وإنما لما يرتبطُ به من حُضورٍ بشريٍّ أولاً ولكونه شاهداً أو حدّاً مكانيّاً يسمح بمتابعةِ منظرٍ أخّاذ لجبال طوروس، تلك الجبال المشرفة على شمال المدينة، التي توهم النّاظر بالاقتراب والابتعاد، لكننا لانجدُ تلكَ الوشائج القوية بين المتكلّم والمكان على غرار ما نجدُهُ من ذلك الاندغام العميق بين المتكلم وگرصور، كما لو أنّ المكان هنا ليس أكثر من حالةٍ طارئةٍ، خلفية للحدث الذي سرعانَ ما يأفل من المشهد. وهي الحالة ذاتها التي تتكرّر مع مكان آخر (عامودا) إذ لا يقع القارىء على أي تجربةٍ مكانيةٍ أو وشائج بين المتكلم والبلدة الشَّهيرة بل إنّ المكانَ ذاته ليس أكثر من حدٍّ عارضٍ. لكنَّ الأمرَ يختلفُ تماماً حينما يتعلق بحلب (المدينة التي أكمل فيها الشَّاعرُ دراسته الأكاديمية):

[أضعُ رأسي على قلبِ القلعةِ/ كي أنام/ أضعُ القلعةَ في قلبي/ كي تنام. ص 29، م.ن].

فالمكانُ في القَصيدةِ ليسَ بحدثٍ طارئٍ، بل إنَّ الجسدَ هو امتدادٌ للمكانِ (قلعة حلب) وهو عينه امتدادٌ للجَسدِ في الوقتِ ذاته. هذا الالتحامُ أو التملُّكُ من كلِّ طرفٍ للآخر هو الذي يستدعي ما يرتبط بحلب ــ المكان من أشياء: (الزعتر، الصابون، صور الشهداء، رائحة الكينا والبارود، قبلات العشاق) بل إنّ حلب من الأمكنة الجاذبة التي تنادي ساكنها أو حتى المقيم فيها: [أعرفُ جيداً/ تنسى شيئاً ما/ كي تعودَ إليهاـ لأنّها حلبُ. ص27، م. ن]. إنَّ المكانَ هنا ليس من الصِّنف الطارئ كما مرّ، مجرّد حافز بل هو مكان فعّال، الذي يمارس الإقامةَ الدائمةَ في الكائن، فنسيانُ شيءٍ قد يكونُ عَامَداً، متعمداً بغية العودة إلى المكان الذي ينتمي إليه أو يمكثُ (أو نُسي) فيه الشَّيءُ، لذلك فالعودةُ حتميةٌ لأنها حلبُ، التي لا تغادر ساكنها حتّى ولو كان بعيداً، إأنها لا تفارق النفس: [حلبُ قريبةٌ جداً/ أنا البعيدُ. ص29، م.ن]. هذه الفعالية للمكان تتجلى على نحو أكثر حدّة في نصٍّ آخر للشَّاعر عن حلب:

[حين غادرتُ حلب/ رأيتها تنظرُ إليَّ/ وترفعُ يدها/ المدنُ كالبشر/ تبكي بصمتٍ/ حين تشتاقُ/ وحين تكونُ وحيدةً…ص30، م.ن].

تراكيبٌ استعاريةٌ تتحقّقُ من خلال التَّشبيه بين المكانِ والكائنِ: تنظرُ، ترفعُ، تبكي، تَشْتاقُ، وحيدةً؛ ليحدثَ ذاك التماهي بين المكان والكائن الإنسانيِّ، كما لو أنّ “حلب” صديقةٌ في الوداع، كما لو أنَّ المدنَ بشرٌ، إذ لا يَشْعُرُ المرءُ بهذا الشُّعور إلا حين يتركُ المدينةَ/ التي يحبها، لأنَّه يتركُ هناك ذاتَهُ وذكرياتِهِ، الآثارَ التي ستذكّر الآخرين به. هذا الأثر الذي يتركه المكانُ في الذّاتِ يألفُهُ القارىءُ في قصيدةٍ أُخرى عن “دمشق”، فالاشتياقُ إلى هذا المكان العريق يتدفّقُ لحظةَ صعودِ الطَّائرةِ، لحظةَ الوصولِ إلى الفَضَاءِ الآخر: [صرختُ/ ــ أيُّها الغريب/ والتفتُّ. ص32، م. ن]. في الفَضاءِ الآخر يغدو المرءُ غريباً، تتراكمُ الغربةُ في نفسهِ، تحيطُ به فلامفرّ من أن يلتفتَ إليها، إلى دمشقَ يبحثُ عن رائحتها في شوارع أمستردام وبين بيوتِهِا وأشجارِها، علَّه يمسكُ برائحة المكان الذي شَغِفَ به، حتّى تهدأ الرّوح من سعير الغربة.

IV: المكان ـ الحلم:

ثمّة مكانان يندرجان في هذه الصّنافةِ المكانيةِ (كردستان وسوريا)، المكانُ، هنا، مكان مُشتهى، يمثّلُ حلمَ الرّغبةِ أو حلم اليقظةِ كما يرى غاستون باشلار حيث الشُّعراءُ يحلمونَ في قصائدهم بالبعيد والمستحيل، إذ المكانُ ليس في متناول الرَّغبة وإنما هو موضوع الرّغبة، محاولة في الحلم به والوصول إليه وهذا دَيْدَنُ الشُّعراء: [حين تتحرّر كردستانُ/ سأشتري بيتاً صغيراً في حلب. ص39، م.ن]، فعلى الرّغم من بساطةِ العبارة الشِّعرية فإننا نواجه صعوبةَ الرَّبطِ بين السّطرين، وذلك لأنّ السّطرَ الثاني يكسرُ أفقَ التوقع، فالتوقّع هو أن يكون “البيت” كائناً في ما تشتمل عليه كردستانمن مدنٍ وبلداتٍ حيث يمكنُ للكائن أن يقيمَ سكنه وليس في الخارج منها. إنَّ الرَّغبةَ هي أن تتحرّر “كردستان“، وتجد الكينونة الكردية فرصتها للانفتاح في العالم أسوةً بالعوالم الأخرى، فحين تتحرّر كردستانُ سأتفرّغ للمكان الذي أعشقُهُ، سأبني جسراً من الوئام بيني وبين الآخر، لكنَّ هذا الوئام لن يتحقَّقَ ما لم يحصلْ هذا الحدث: أن يتحرّر المكان ـ الحلم، أن يستعيدَ وجودَهُ، اسمه حتى تنفتح الذّات على الآخر والآخر على الذات في ضيافةٍ غير مشروطةٍ.

في النصِّ الثاني بعنوان “سوريا” نجدُ حُضُورَاً مكثّفاً للرّغبة، الرَّغبة الجارفة في أن يكونَ المكانُ مكاناً لائقاً بالكائن [لا أريدُ/ من هذهِ البَلادِ شَيْئَاً/ سوى أن تعودَ بلاداً/ أمشي في الشّوارع/ دون خوفٍ/ وحين أتعبُ/ أُسندُ ظهري إلى جذعِ شجرةٍ/ تعرفني. ص30، م. ن]. خضع المكان في سوريا إلى أقسى أشكال المراقبة للإيقاع بالكائن وتقييده: المدارس، الجامعات، الشّوارع، الأحياز كلها كانت برسم المراقبة والمعاقبة، محاولة مريعة للإمساك بالمكان ولم يكن المكانُ سوى صورةٍ بشعةٍ عن سلطةٍ تحركها شهوة السّيطرة. وبقدر ما قُمِعَ الكائنُ حُصِرَ المكانُ وفقد أيَّ شكلٍ من أشكال الحرية تحت ضغوطِ هذه السُّلطةٍ الكليانيّةِ التي ابتعلتِ المجتمعَ والفضاءَ برمتهما، ولذلك تنبثق الرّغبةُ في أنْ تعودَ هذه “البلاد” إلى طبيعتها، أي أن يعود المكانُ إلى ألفتهِ وأنسهِ بعد أن جرى توحيشُهُ، أن يعودَ إلى حريته وانفساحه ليحيا فيه الكائن دون رعبٍ. ومن ثمّ فالعودة إلى الكائنيةِ والحبِّ والغناءِ ونسيانِ الموتِ مرهونةٌ باستعادةِ المكان في هذه البلادِ “كينونتَهُ” في كونه مكاناً للعيش والتواصل والضّيافةِ. إنّ عودةَ البلاد لتكونَ “بلاداً” هي إرادةُ تحريرِ المكانٍ من قبضةِ أيديولوجيا السُّلطةِ من رقابتها واستحواذِها ومن سيمياءِ القِسْوةِ التي فرضتها السُّلطةُ عليه، العودةُ تُومىء إلى اختراع “سوريا” جديدة:

[لا أريدُ شيئاً من هذهِ البلادِ/سوى أن تعودَ بلاداً/ ونعودَ بشراً/نُحِبّ ونغنِّي/وننسى أن نموتَ. ص34، م. ن ].

في ختام هذهِ القراءةِ التي انشغلت بالمكان حَصْراً؛ تمكنُ الإشارةُ إلى حضور كثيف للمكان في المتن الشِّعري للشّاعر وبوعيٍّ مكانيّ لا لبس فيه أو ما يسمّى “الإحساس بالمكان”، إذ يغدو المكانُ لدى الشَّاعر الهاجس الرئيسيِّ لنقشِهِ في الكلمة الشِّعرية. ولابدّ من الإشارة إلى أنَّ شعر”مروان علي” قد تأسّسَ على أسلوبيةٍ خاصّةٍ، انزاحت بحضورها عن الأساليب الشِّعرية المتداولة في الشّعر السّوري عامةً والشعر الكردي المكتوب بالعربية خاصةً؛ لتقول عوالم الذاتِ بطريقةٍ هادئةٍ ولكنّها مفعمةٌ بالثراء الدّلالي.