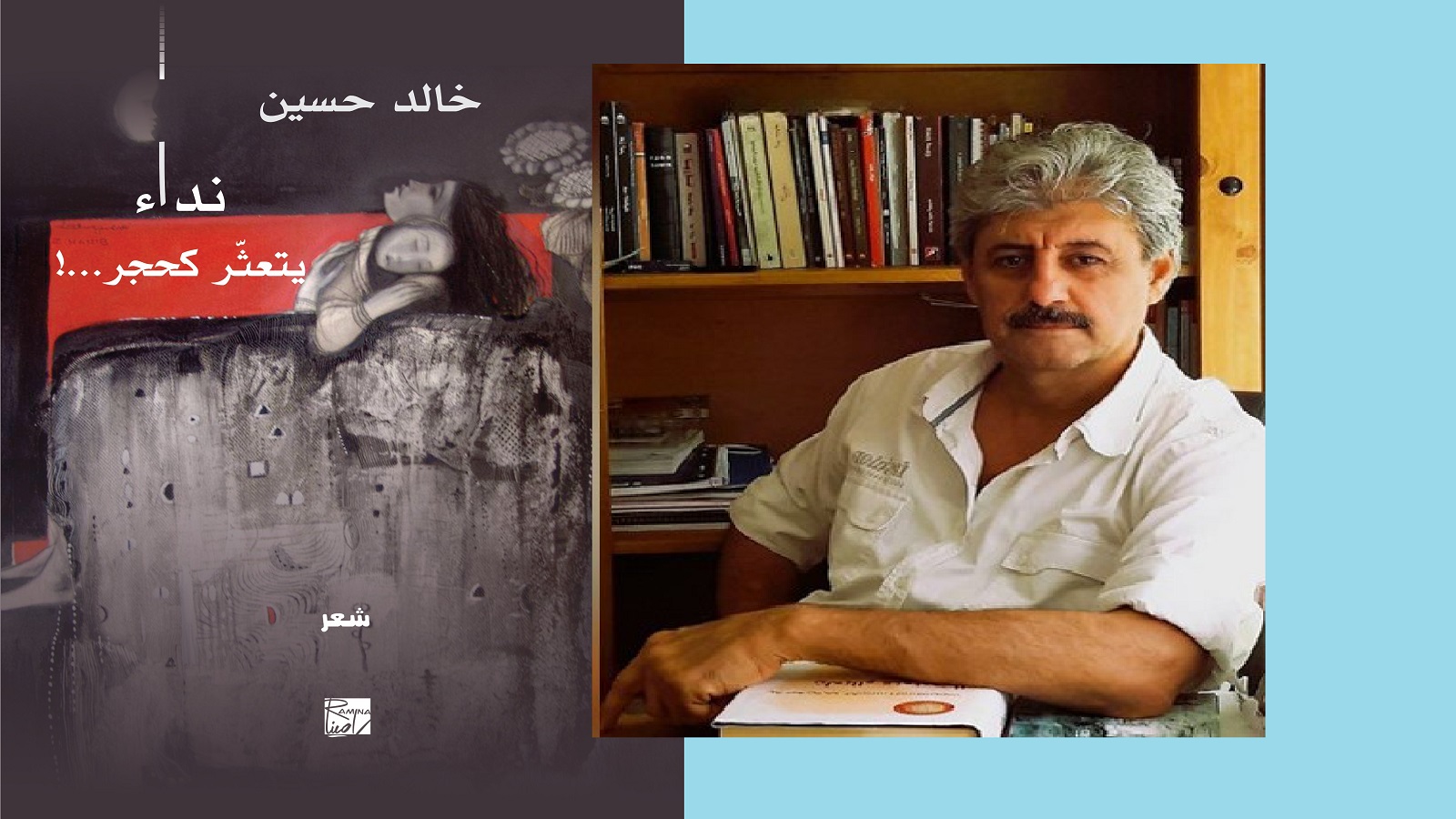

أحمد علي محمد

نداء يتعثر كحجر هو عنوان المجموعة الشعرية الصادرة عن دار رامينا للشاعر والناقد الدكتور خالد حسين، لا يمهلنا الشاعر حتى ندخل عالمه الشعري لكي يحدث الصدمة لدينا، بل هو يصدمنا بهذا العنوان المشاكس والغريب، كيف لا وهو صاحب كتاب “نظرية العنوان”، وذلك عبر عملية القلب التي يقوم بها للمعاني المألوفة والشائعة، فالحجر الذي هو عادة أداة التعثر يصبح هنا الكائن المتعثر؛إذ كيف يتعثر الحجر وهو الشيء الجامد؟ فالمتعارف عليه بلغة العرب أن يقال فلان تعثر بحجر ووقع أرضا، فالتعثر يكون لمن هو متحرك بذاته، والحجر ليس كذلك، فهو لا يتحرك إلا بفعل الآخر، الذي ينقله من مكان إلى مكان آخر أو يقذفه في الهواء، لكن عملية القلب هذه في الواقع هي طارئة أراد منها الشاعر إسباغ صفة الحجر باعتباره أداة التعثرعلى نصوصه، فلو حذفنا الفعل فسيظل التشبيه قائما “نداء كحجر”. بهذا المعنى يكتسي النداء صفة الحجر الأصلية وهو كونه أداة للتعثر، فالقصائد التي يبثها الشاعر في ندائه هي أداة لتعثر القارئ، هي قصائد مشاكسة حرون لا تسلم قيادها بسهولة لأي قارئ، وإنما تحتاج قارئا متميزا بخبرته ودرايته، وحتى هذا الأخير عليه إعادة قراءتها مرات عدة، فالتعثر كحدث إنما هو اعتراض على عملية التجاوز والتخطي، هو إرغام على تكرار الفعل الذي هو هنا فعل القراءة والتلقي.

تشكل عناوين القصائد بحد ذاتها لوحات مستقلة، إذ ليست العناوين مجرد علامات فارقة لتمييز نص عن آخر، يربطها خيط رفيع بمضمون النص كما جرت العادة، بل هي لوحات أو قصائد شبه مستقلة عن نصوصها، ففي كل عنوان مساحة للدهشة والانبهار ، لذلك جاءت العناوين طويلة تصل حدود السطر أحيانا مثل “عن تلك الشجرة التي يستضيء بها الليل في سيره الأعمى”، و”ليل يغوص في شهقة أخيرة، نداء يتعثر كحجر”، ثم لنتأمل هذا العنوان”سفوح وكباش ولسان معضوض”، الذي يأخذنا إلى سفوح جبال كردستان العالية، حيث قطعان الماعز وصراع الكباش بقرونها الحادة واندفاعها المجنون، للفوز بإناث القطيع.

ولكن ما هو هذا النداء الذي يتعثر كحجر يا ترى؟ سنجد الجواب على هذا السؤال بالانتقال من العنوان إلى المتن، فعند الولوج في عالم القصائد نكتشف أن هذا النداء ما هو في الواقع سوى النداء الأزلي، نداء العشق، نداء الأنوثة للذكورة كما هو نداء الذكورة للأنوثة، هذا النداء الخالد الذي يتكرر بلا نهاية، هذا النبع الذي دونه حد الأرتواء، فكلما نهلت منه استبد بك ظمأ قاتل لطلب المزيد.

بدل الفصول أو الأبواب يقسم الشاعر ديوانه إلى منعطفات، وسرعان مانتخيل أنفسنا ركابا في حافلة تسير على طريق جبلية كثيرة المنعطفات، حيث يخبئ كل منعطف خلفه لوحة مكتنزة بالأسرار والاحتمالات ،لايملك المسافر لأول مرة إلا أن يمدّ رأسه متشوّقا لتشوّف المنظر الجديد، وقبل أن يتمكن من تملك اللوحة بتفاصيلها يداهمه منعطف جديد ليعود إلى حالة التشوق واللهفة من جديد، وما هذه المناظر واللوحات سوى نصوص الشاعر التي تفتن القارئ بغرابتها ودهشتها .

يستخدم الشاعر في التعبير عن موضوع العشق لغة جديدة غير مألوفة في قصائد الغزل العربي، فهو بدل التعابير الرومانسية والمفردات الرقيقة يلجأ إلى ما يمكن تسميته باللغة الشرسة، فنراه يكثر من استخدام أفعال الطعن والفتك وغيرها ، ف(الجبال لا تتقن سوى الطعن)، و(السماء مطعونة بالشساعة) ، و(قلب العاشق مطعون بالنوى)، كما نجد الكثير من المفردات المماثلة كالافتراس والانسحاق والقهر وغيرها ، لغة تذكرنا بأزهار الشر البودليرية، لغة تتوافق في الواقع مع الفعل الجنسي في قمة اندفاعه، من حيث هو عراك بين جسدين في سعيهما المحموم إلى الاتحاد في كيان واحد، ولاتخفى الدلالة الجنسية لفعل الطعن، الذي يتكرر في النصوص، وهو يذكرنا بقول الشاعر القديم في وصف جارية:

وجارية يعجبني أزيزها مستهدف للطعن طنبريزها .

على الرغم من افتتان الدكتور خالد بالغموض والمخاتلة لتحقيق الدهشة والغرابة في الكتابة الشعرية، إلا أنه لا يلجأ إليها في نصوصه التي بين أيدينا، بل هو يدهشنا ببساطة النصوص وبكارتها، كل شيء في نصوصه مفهوم لكنه عصيّ على القبض، ينزلق انزلاق الماء من بين الأصابع، وتلك ميزته الكبرى كما أظن، فنصوصه تنتمي إلى ما عرف بالسهل الممتنع، وقد تحقق له ذلك بفضل أمرين كما أعتقد هما بكارة وجمال وسحر البيئة المرجعية التي يمتح الشاعر منها، وهي البيئة الريفية في كردستان ببساطتها وغناها الشديدين، أما العامل الثاني فيتمثل في قاموسه العربي الثر ولغته التي ينحتها بإتقان وخبرة ودراية مستفيدا من خبرته كناقد ، ويكمن نجاح الشاعر في كون هذا العامل الأخير لم يعمل بشكل متناقض مع العامل الأول، فالاشتغال على اللغة قد يفقد اللحظة الشعرية طزاجتها وجدتها ويقلل من إدهاشها، الأمر الذي تجنبه الشاعر ببراعة وحنكة.

يبحر بنا الشاعر عبر نصوصه في بحار الجمال المطلق، الجمال الطاغي، الجمال القاهر” من على وجه البسيطة لايقهره جمال امرأة”، يتهجى مفردات الأنوثة كلمة كلمة وحرفا حرفا، “رخام عنقك يسطو عليّ دون رأفة”، أو ” مذاق العنب في شفتيك يختلسني مساء بأكمله”، وإذ يفتتح سفره بعبارة “لاسبيل سوى الكتابة للإحاطة بك” نجده يختتم بالقول “لا لغة سوف تحيط بك أيتها النعومة المقدسة”، هكذا يعرج الشاعر في معراج العشق كصوفي يتقدم من مقام إلى مقام أعلى، سبيله وأداته اللغة، أو هكذا كان يعتقد، ليجد نفسه أخيرا في مقام الخرس، بعد أن دخل الوادي المقدس، إذ لم تعد اللغة صالحة للتعبير عن جمال المشهد، فيعلنها صراحة في النص الأخير” لا علامة تغيث انتباهي، لا دروب تستنجد بعماي، كأنني لا أتقن النداء، أناديك بقوة، ولكن ندائي يتعثر كحجر”وبين نقطتي البداية والنهاية يعزف لنا بلغته البديعة أجمل الألحان، وينقلنا إلى آفاق بعيدة من الجمال والدهشة والبهاء.

في ظني أن قصيدة النثر السورية قد راوحت مكانها بعد الذروة التي أوصلها إليها جيل السبعينيات وأخص بالذكرمنهم الشاعر رياض الصالح الحسين، وظلت الأجيال التالية من شعرائها تدور في نفس الفلك وتمتح من ذات المعين، في حالة من الاجترار والتشابه، وكما يبدو لي فإن الشاعر والناقد خالد حسين في ندائه هذا يفتح أفقا جديدا لقصيدة النثر السورية، ويصل ذروة جديدة سيكون من الصعب تجاهلها في المدى المنظور.