خالد حسين

قبل الولوج إلى فضاء الصورة الشعرية في قصيدة «يطير الحمام»([1]) ، يتحتم علينا الاقتراب من اللغة الشعرية بوصفها الفضاء الذي يفرز الصورة. فاللغة الشعرية تقوم، على مجموعة قوانين تخالف بها الاستعمال الإخباري ـ التقريري للغة في الممارسة اليومية، وهذه القوانين أو الآليات هي التي بها تتمايز اللغة الشعرية ليس عن الاستعمال المنطقي للغة فحسب، وإنما عن اللغة في الفضاءات الأدبية الأخرى، وهذه”التغايرية” للغة الشعرية هي نتيجة لاشتغال ثنائيات متعددة:(المشاكلة/ الاختلاف، الوضوح/ الغموض، الثبات/ الانزياح… إلخ).

وأهم قانون يسم الخطاب الشعري هو قانون”السلب”، فالخطاب الشعري يثير ردود فعل سلبية نحوه، بوصفه بنية قائمة على المخالفة والانزياح، لذلك تحتاج التيارات الشعرية الجديدة إلى فترةٍ زمنية حتى تتجذَّر في البنية الذهنية للمتلَّقين، وحتى يتآلف هؤلاء مع المناخات الكتابية الجديدة التي تفرزها هذه التيارات في صياغاتها اللغوية للعالم. كما أن اللغة الشعرية تنزع نحو إيجاد اللاوجود”كقانونٍ ثانٍ لها”، أي كتابة اللامرئي: «أناديكِ قبل الكلام» ([2]) . منطقياً، فالنداء يرافق حركة الصوت(الكلام) وليس سابقاً لها، ذلك لأن المرجع في الشعر(الذي تحيل إليه العلامة الشعرية) يتسم بالوجود والعدم وهذه إحدى السمات المركزية للخطاب الشعري الذي يأتلف بين المتناقضات والمختلفات”النداء قبل الكلام” تقول جوليا كرستيفا: «فالمدلول الشعري يحيل ولا يحيل معاً، إلى مرجع معيَّن، إنه موجود وغير موجود، فهو في الآن نفسه كائنٌ ولا كائن»([3])، ولكن هذا”اللاكائن” ينزع نحو الكينونة، نحو الإنوجاد في اللغة الشعرية، وهذا ما يقصد بعبارة”إيجاد اللاوجود” أو كَينَنَة الغياب وجعله مجسَّداً، وتضيف كرستيفا في البحث ذاته: «إن اللغة الشعرية في لحظة أولى تعيِّن ما هو كائنٌ أو ما يعيِّنه الكلام(المنطق) كموجود(…) إلاّ أنَّ هذه المدلولات التي تدَّعي الإحالة إلى مراجع محددة، تدمج في داخلها فجأةً أطرافاً، يعيِّنها الكلام(المنطق) كأطراف غير موجودة»([4])، وربما كان المثال المذكور تجسيداً بيِّناً على ما تقوله كرستيفا.

إن اللغة الشعرية في اشتغالها على اللغة وبناء النص تتجه نحو تقويض القوانين التي يشتغل بموجبها الكلام المنطقي، وفي تفكيكها لبنية الكلام، وبنية النص الشعري، تُمَظهِرُ قوانينها الجديدة وتؤسس منطقها الخاص بها، وبذلك تنتقل اللغة من الوظيفة التواصلية القائمة على الوضوح إلى الوظيفة الشعرية القائمة على الالتباس والتعتيم الدلالي، أي أنَّ اللغة الشعرية تعمل على نسف الوظيفة التواصلية للغة كوسيلة لنقل المعلومات وعوض ذلك تشحن اللغة بالتوتر والفجوات وتحدث الفراغات والغياب والانتكاسات والمفارقات الدلالية في بنيتها لذلك يكون القارئ/ المتلّقي إزاء فضاء من الاحتمالات الدلالية ولا ينفك النص الشعري عن ترشيح الدلالات الجديدة كلما اصطدم بقارئٍ أو بقراءةٍ جديدة.

إنَّ ما يجعل اللغة الشعرية تتمايز هو لجوء الشاعر إلى مجموعة تقنيات وآليات: التوازي، البؤَر الصوتية، التكثيف الدلالي، الانزياح، هندسة البياض، التنَّاص، والصورة الشعرية التي هي رهان الشاعر في تحقيق شعرية النص بوصفه بنية من الصور المتشابكة أفقياً وعمودياً، وفي الحقيقة إنَّ الصورة هي المكان”الحيِّز” الملائم والمناسب لمراهنات الزحزحة والاختلاف وتجلِّياتهما. وإذا كانت اللغة الشعرية هي«عنفٌ منظَّم مقترفٌ بحقِّ الكلام العادي »([5]) كما يقول الشكلانيون الروس، فهذا العنف يتبدَّى بأقصى هيجانه في فضاء الصورة، ذلك:«لأنَّ النصوص الشعرية مصممة لكي تثير فينا القلق قبل كلِّ شيء، ويجب أن نقدِّر أيَّ اطمئنان نحصل عليه»([6]).

وهذا القلق الذي يشير إليه روبرت شولز يعدُّ من النتائج المترتبة عن نشاط وفاعلية الصورة في اللغة الشعرية بمستوياتها المختلفة وفي قارئها، فعن طريق الصورة – كآلية استراتيجية في صياغة العالم ـ ينتقل النص الشعري من الأحادية الدلالية إلى التكثُّر والتشظي الدلاليين وبكلمة أدق إلى”معنى المعنى”، ويخرق بذلك توقعات القارئ لأنَّ: «العمل الأصيل هو الذي لا ينسجم أفقه مع أفق القارئ، بحيث ينتهك معاييره الجمالية ويخالفها،(…) ويسمَّى عدم الانسجام هذا: المسافة الجمالية»([7]). وعلى أرضية البعد أو المسافة الجمالية تتحدد فنية وقيمة النص الشعري وبالتالي إن انتماء«كتابة ما» إلى الشعر بوصفه جنساً أدبياً، لا يعني أنها حققت في ذاتها شروط النص الشعري. فأول شروط النص الشعري هو العمل على اقتناص الغياب واستنطاق اللامرئي عبر الجمع بين المتناقضات وإحداث هوَّة في فضاء المؤتلف، يقول أولمان عن الصورة: «يجب أن تمتلك شيئاً مدهشاً وغير منتظر، كما يجب أن تحدث مفاجأة نتيجةً لاكتشاف علاقة غير متوقعة بين الأغراض المتباينة»([8]).

ويظلُّ التنظير النقدي يدور في حلقةٍ مفرعة، ما لم يدَّعم بقراءةٍ تطبيقية ترصد كيفية اشتغال اللغة الشعرية وآلياتها عبر مقاربة الصورة الشعرية كمكوِّن في بنية النص الشعري ولهذا اتجه الاختيار نحو نماذج من نص”يطير الحمام”، لاختبار وامتحان الفضاء النظري ورفده بسماتٍ جديدة. يقول محمود درويش:

«أعدي لي الأرض كي أستريح

فإني أحبك حتى التعب»([9])

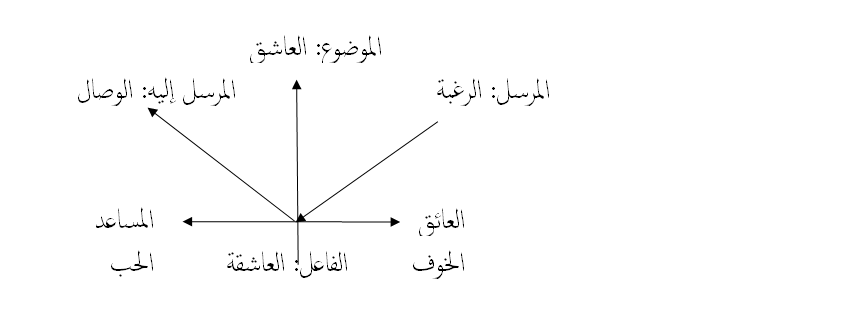

فالصورة هنا من قبيل الاستعارة التصريحية، فهي تقوم على التماهي بين عنصرين هما: جسد المرأة والأرض، ولو أرجعنا الاستعارة إلى التشبيه كما في بعض التعريفات البلاغية”الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه”، فعلينا البحث أو استقراء العنصر الغائب(المكون المخفي) في بنية الصورة. فالقرينة”أحبك حتى التعب” هي التي تعين المتلَّقي للقبض-حسب تأويل القراءة الراهنة- على العنصر الغائب وذلك بنقل العلامة اللغوية “الأرض” من مدلولها الحقيقي الفيزيائي إلى المدلول المجازي”جسد المرأة” والانزياح، هنا، يبقى في دائرة المعقول، وذلك لكون الوحدات الدلالية الصغرى مشتركة بين الجسد والأرض. وشعرية التركيب تنبثق من استبدال الجسد بالأرض، الأمر الذي يحرِّك نشاط القراءة والتأويل، ولو أن الشاعر أورد كلمة الجسد بدلاً من الأرض، لجاءت الصورة دون توتر، ومفتقدة للبعد الجمالي الناشئ عن تشويش أفق انتظار المتلقي، وبالتالي تأسيس الفجوة الدلالية في بنية الصورة جرَّاء الاستبدال المذكور. وعلى المستوى السيميائي يتوفر التركيب على قوى فاعلة عديدة: العاشق، العاشقة، وعامل الرغبة الذي يدفع الذات (ذات العاشق) للاتصال بموضوعه وهو جسد العاشقة، وربما كان هذا يعضد من التأويل المقترح للصورة.

وتتوفر نصوص درويش الأخيرة على اهتمام عارم باللغة الشعرية التي تومض بصورٍ شعريةٍ متشابكة وتتسِّم بعنف الانزياح وتعمل على توسيع الفجوة بين اللغة في استعمالها اليومي والشعري، وبالتالي فهي تدشِّن لكتابةٍ جديدةٍ قادرةٍ على الاختراق وخلخلة المدى، والهروب من حصار المدلول الأحادي إلى آفاقٍ وفضاءاتٍ تبعث على الدهشة وتحدث قلقاً وحيرةً جرّاء تهديمها المستمر لتوقعات القارئ ولتعبيرها عن اللاوجود:

«أنا وحبيبي صوتان في شفةٍ واحدة

أنا لحبيبي أنا وحبيبي لنجمته الشاردة»([10]) .

إنّ الصورة هنا تنتقل من مستوىً محسوس ومرجعيات محددة (أنا، حبيبي، صوت، شفة)، إلى التعبير عن وجودٍ غائب أو غير كائن”صوتان في شفةٍ واحدة”، وهذا هو القلق بعينه الذي ينمو في حيرتنا تجاه هذا الواقع الجديد. فالشاعر مشغولٌ بالخلق وتخييب التوقع لدى القارئ، كما أنه منذورٌ لقيادة اللغة في تضاريسٍ دلالية غير مكتشفة، ومن هنا نعمة اللذة الباذخة التي يشعر بها المتلقي في النصوص الحداثية بعد القراءة التفكيكية لها.

إنَّ الشاعر ولتجسيد حالة العشق روحاً وجسداً لجأ إلى آلية التشبيه البليغ الذي يفترض التطابق والتوحد والتداخل بين العناصر فتتماهى فيما بينها وتنصهر، والحالة التي تومئ بذلك هي العشق الإنساني، حيث تنصهر الذوات في ذاتٍ واحدة”صوتان في شفةٍ واحدة”. درويش الذي يؤسس في مرحلته الشعرية الثانية لمناخٍ شعريٍ جديد إلى جانب شعراء آخرين، يراهن ـ كما تكشف عن ذلك نصوصه الأخيرة ـ على الصورة كمكوِّن ثريٍ في إغناء النص وتطوير اللغة، ولهذا نجد تنوعاً مثيراً في أنماط الصورة وأشكالها وتقنياتها في النص الواحد كما هو الحال في النص المرصود للقراءة الراهنة. يقول الشاعر:

«وندخل في الحلم، لكنه يتباطأ كي لا نراه»([11])

الصورة هنا تمتنع عن القراءة للوهلة الأولى كما لو أنها تتحدى، وذلك لكونها صورةً تركيبة متشابكة، صورة مبينة في الأصل لتفتك بخبرتنا الجمالية المعتادة، ولذلك لاعتمادها على درجة عالية من الانزياح والتحول في الدلالة المألوفة واختراق السائد وهي في مجموعها آليات يلجأ إليها الشاعر في تشكيل جماليات الصورة الشعرية، والصورة هنا كنمط، تتأسس من خلال الانتقال من فضاء المجرد إلى فضاء المحسوس والتجسد: إن الحلم حسب التركيب الشعري إلى مأوى”بيت” وكائنٍ حي”يتباطأ” عن طريق توظيف آلية الاستعارة التي من وظائفها تأسيس معرفةٍ جديدة بالعلم وتشييد رؤيا جمالية مغايرة، وذلك بإسناد دلالاتٍ مستعارة من حقول دلالية أخرى إلى العلامات اللغوية الموظفة في بنية الصورة، على أنَّ الاستعارة تجري هنا بواسطة الفعل”ندخل، يتباطأ، نراه”، وهذا ما يضفي دينامية غير متوقعة ومثيرة على حركية الصورة فهي تبدأ بالفعل وتنتهي به، وهذه الأمور مجتمعة تنقل المتلقي إلى أرض الاحتمالات، إلى فضاء المغامرة، فتشتغل آليات القراءة من تفكيك وتفسير وتأويل، وبذلك يتحرر النص(= الدّال) من تبعية المعنى واستبداديته، ويتكئ النص عندئذٍ على عتبات الانفتاح الدلالي المتعدد، وتلك هي سمة النص المختلف، النص الإشكالي، حيث الدلالة المتغيرة والمرجأة حسب جاك دريدا. إنّ دلالة النص في الواقع تستعصي على القبض والرصد، وتتحقق الوظيفة الجمالية حسب رومان جاكوبسون، حينما ينزاح”الحلم” عن دلالاته المعجمية الاعتيادية، ويتحرك باتجاه التدليل على المكان عبر الفعل”ندخل”، فيكتسب الحلم كعلامةٍ لغوية السمات الدلالية للمكان، ثم تتكثف الصورة حينما يتقمص”الحلم” دور كائنٍ حي” لكنه يتباطأ” ويتسم بسماته” كي لا نراه”. إن الصورة تتشكل لكي تزعزع يقيننا وحضورنا، وتلقم لغتنا بأسرار الغياب، إنها لا تركن إلى المألوف وعلاقات الوجود السائدة وإنما تستنطق الصمت وتشعل القلق في الروح وفي الرؤيا وتشتت المتلقي في أنحاء متاهات الدلالة، وإنها أيضاً تدفع باللغة إلى الرقص في احتفال الكتابة على جثة المعنى الأحادي، كما أنها لا تنقطع عن التوهج في ليل القصيدة:

«أناديك قبل الكلام

أطير بخصرك قبل وصولي إليك»([12]).

هذه الصورة تشاكس منطق الكلام وتبدو وكأنها غير قابلة للبتِّ فيها لكونها تفسح للإنزياح حيزاً كبيراً في بنيتها. فمن الصعوبة بمكان إقصار الفعلين”أناديك وأطير” على دلالةٍ محددة، فالسياق الشعري هنا يبدد الدلالة القاموسية للفعلين المذكورين ويحملهما بحمولة سيميائية تناقض الدلالة العرفية لهما، فالفعل أناديك يتشظى ويتبعثر دلالياً فتفقد اللغة بذلك وظيفتها التواصلية لتأسس الوظيفة الشعرية، كما لو أن التركيب يصبح خالياً من الدلالة، ويحوز على حرية الحركة في مجرةٍ قلقة من الدلالات، وهذه هي سمة اللغة الشعرية حينما تحرر اللغة من”القيمة” والدلالة الاصطلاحية ويتسم الدال- بناءً على ذلك بالحياد الدلالي، وذلك لأنَّ فعل”أناديك” يتأرجح وينوس بين الدلالة القاموسية(النداء الذي يرافق الصوت والنداء المرافق لحالة الصمت والسكون)، فهو يدل على الحركة واللاحركة. وهذا الجمع بين المتناقضات، هذا التشَّظي الدلالي، لا تحتضنه إلا اللغة الشعرية، فالشاعر هنا يقرأ الصمت، لهفة العاشق، وبذلك يؤسس لـ”جماليات الصمت”، الصمت بوصفه كلاماً ملغماً، فعلاً واقعاً مغيَّباً لا يفتأ أن يستيقظ من بين ثنايا اللغة مشكِّلاً طياتٍ في تضاريسها فاللغة عبر استراتيجية الصورة تغير مسارها الخطِّي، وتلتف على ذاتها، تنثني وتثخن وتعتم وتسير في منعطفاتٍ خطرة: “أطير بخصرك قبل وصولي إليك”، فالمنطق “اللوغوس” يقاوم هذه اللغة، ويشهر قوانين التطابق والتماثل مع العالم، ولا يقبل بالانزياح والفجوات ويعمل على تهميش الصورة، لأنَّ هذه الأخيرة تصدِّع من بنية الكلام المنطقي، فيبقى الدالُّ اللغوي في الصورة معلَّقاً عن الدلالة، مرجأً لحضورها، فهو يمارس التأرجح والنوسان المستمر، وهذه الفجوة العميقة المتشكلة في الصورة المرصودة لا مكان لها إلا في اللغة الشعرية.

وبالعودة إلى بنية الصورة نجد أنَّ الظرف”قبل” يغير من دلالات الفعلين”أناديك وأطير” فيتحرران من المعنى القاموسي، وهذه العلامات تحيل إلى مرجعيات محددة، وفجأةً نكتشف انبثاق مرجعيات غير موجودة”قبل الوصول وقبل الكلام” وذلك نتيجة تقويض وتخريب قوانين الإحالة المنطقية للعلامات اللغوية على الواقع.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنَّ نص”يطير الحمام” هو نصُّ الصورة بامتياز نصٌّ أنتج لكي يكون نص صورة أو لا يكون، فلغته تغور عميقاً في مسالك دلالية غير موطأة وتنفتح على فضاءات البوح والإيحاء، وترتاد مناطق خطرة من المكبوت، وتضع اللغة اليومية والشعرية المستهلكة أمام الاستجواب وتحفر في اللغة الأدبية مسار مغامرة جديدة للكتابة الشعرية:

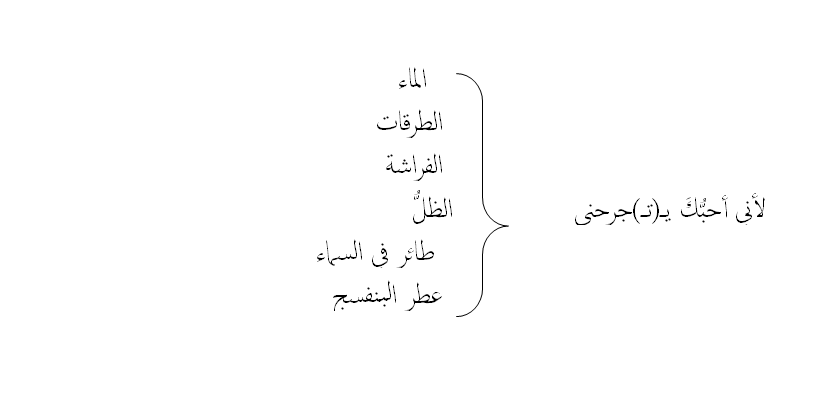

«لأني أحبكَ، يجرحني الماء

والطرقات إلى البحر تجرحني

والفراشة تجرحني

لأنِّي أحبكَ يجرحني الظلُّ تحت المصابيح

يجرحني طائرٌ في السماء البعيدة/ عطر البنفسج يجرحني»([13]).

في هذا المشهد الشعري، تتدفق الصور الشعرية وتنداح باثَّةً إشعاعات وموجات دلالية غير منتهية، صور تتفاعل أفقياً وعمودياً، لتلقي بالمتلقي في لجَّة المتعة الجمالية، لجَّة اللذَّة الباذخة. والوظيفة الجمالية تتحقق هنا بإسقاط محور الاختيار”الجدول الاستبدالي” على محور التركيب، حسب رومان جاكوبسون والشاعر يلجأ إلى الاستعارة كتقنية بلاغية في تشييد فضاء الصورة، والاستعارة تجري هنا في الفعل”يجرحني”، وليس في الاسم، مما أضفى دينامية على المشهد العام للصورة. واللجوء إلى الاستعارة مبررَّ لأنها تسير بالمتلَّقي نحو واقعٍ جديد، وتقوِّض من منطق العلاقات العقلية الصارمة: «الاستعارة أكانت قائمة على تراسل المفردات، أم على تراسل العلاقات إذ هي متفوقة في غناها بالإيحاءات الشعرية على الصور العقلانية القائمة على المشابهة، تظلُّ خارج التفكير المنطقي، وتبدو ينبوعاً ثرَّاً لإثارة الأحلام والمشاعر»([14]).وإذن بالاستعارة ثمَّة تماهي بين العناصر وتشابك وذوبان وانتقال للسمات الدلالية من طرفٍ إلى آخر. وعليه نكون إزاء تراكيب تشتغل ضد المنطقي، وتكشف عن أقصى إمكانيات اللغة والمستوى المخفي للتجربة الشخصية للمشاعر، والاستعارة تتم هنا بالفعل”يجرحني” الذي يشكِّل البؤرة المركزية للصور، كما هو مبيَّن في هذه الترسيمة:

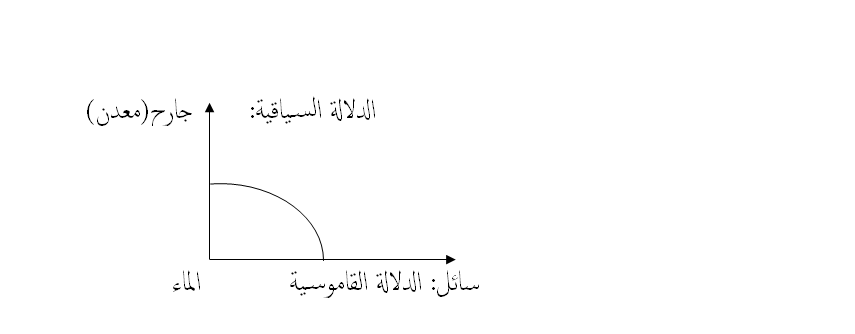

والفجوة أو”الغرابة المقلقة” التي تؤسسها الصور لدى المتلَّقي، ناتجة عن تشويش البنية الدلالية المألوفة التي اعتاد عليها المتلقي، أي الاستعمالات المنطقية للعلامات”الماء، الطرقات، الفراشة،… إلخ”، حيث يسند إليها النَّاص سماتٍ دلالية تناقض وتتضاد مع تلك السمات المتعارف عليها في الاصطلاح العرفي، أو كما هي في الواقع الفيزيائي، فالماء كعلامة تتوفر على مجموعة سمات دلالية مثل: سائل، ضروري للحياة، عامل خصب… إلخ، ولكنه في السياق الجديد-السياق الشعري- يكتسب سمةً دلاليةً جديدة،(الماء يجرح فتتحول الوظيفة الدلالية للعلامة هنا، وتغادر إلى حقل دلالي مناقض للأول، ويمكن قياس درجة الانزياح وفق الترسيمة الآتية:

للعلامات الأخرى (الطرقات، الظلّ، طائر، عطر) التي لا يجمعها مع الأدوات الجارحة أية ارتباطات دلالية، وهذا ما يشكِّل الهوَّة، ما بين اللغة في الشعر واللغة في الفضاءات الكتابية الأخرى. والصورة تقوم هنا على نسف الدلالة المنطقية للعلامات اللغوية، وهذا سبب المفارقات غير المتوقعة للصورة الشعرية في هذا المشهد، وإذا استطعنا التخفيف من التحليل السيميائي بخصوص هذه الصور، فليس لنا إلاّ أن نقول: إنَّ العشق كحالة انفعالية، توحدية تدفع بالكائن إلى مراتب غير متوقعة من الشفافية والرِّقة ليصبح جرَّاء ذلك عرضةً للألم بأي شيء، يستوي في إحداث ذلك الألم، المبضع، الماء، الفراشة… وهذا ما تكشف عنه القراءة العمودية للصورة، ذلك أنَّ الفعل المسند إلى هذه”الفواعل”، هو”يجرحني”، والجرح مجاز للدلالة على شفافية الحالة العشقية لدى العاشقة. إن الشاعر، وهو يسافر في تضاريس اللغة، يفجِّر المرئي، ويُبَنْينُ اللامرئي، يعلن انفجار المدلول، وينتهك أعراف اللغة في الإحالة، ويحاول أن يسكن بنصِّه فضاء الاختلاف وهو بذلك يدشِّن”لحساسية جديدة” في الكتابة الشعرية:

«يا حبيبي، أناديكَ طيلة نومي، أخاف انتباه الكلام»([15]).

حين تخترق الصورة الشعرية هدوءنا، وتُشعِلُ فينا القلق، لا نجد من وسيلة سوى التأويل للتخفيف من حدة الغرابة، حدة الارتياب، ونعمل ما بوسعنا إلى جرِّ الصورة إلى تخوم اليقين، أي أننا لا نمارس في الواقع سوى القمع، مهما كانت ادِّعاءات الخطاب النقدي من إعطاء النص الحرية، ليقول جنونه، مطره، وأسراره، فإنه يكبح من جماح اللغة الشعرية ويحاول تدجينها، ليرى فيها مقولاته المنطقية مجسَّدة أولاً. بيد أنَّ اللغة الشعرية إزاء ذلك تتشظَّى، تتبعثر وتتملص من الحصار. حصار الحضور والمنطق، وتمارس لعبة الحضور والغياب، التجلّي والتخفِّي، تبني لتدمِّر، ممارسة هذيان اللغة اللانهائي. في الحدِّ الأول للصورة”أناديك طيلة نومي”، ثمَّة تواصل مستمر غير منقطع، وفعل النداء”أناديك” ينتقل من وظيفته الأساسية إلى وظيفة أخرى، إلى تشويش الدلالة، عندما يحلُّ محلَّ العلامة الأساسية المنسجمة مع”نومي” وهي”أحلم بك طيلة نومي”، وهذا ما ينأى بالصورة عن المباشرة باستعمال”أناديك” ويفتح في اللغة”فجوة أو مسافة توتر”، أي أنَّها تحضُّ المتلقي من جهة أخرى على تشغيل آلية التفسير والتفكيك والتأويل. إنَّ التركيب المفترض”أحلم بك طيلة نومي” يوحي بمسافة فاصلة بين العاشقين، في حين أنَّ الصورة”أناديك…” تفترض الحضور الفعلي للعاشق. في التركيب المفترض، ثمَّة إحالة على مدلول محدد، على حين يتلاشى ذلك في التركيب الشعري، والمعنى ضائع مفقود أو هو«ضمن الصورة وبواسطتها، هو في نفس الآن ضائع ومكتشف من جديد»([16]).

أمَّا الحد الثاني من الصورة: «أخاف انتباه الكلام» فيكشف عن سمات النص المفتوح الذي يتجاوز حالة المطابقة مع العلم إلى حالة الإيحاء والإيماء، فثَّمة مدلول، مرجع غير كائن وهو: “الكلام المنتبه” وهذا الخلق، هو شأنٌ من شؤون اللغة الشعرية، فاللغة الشعرية تحيل ولا تحيل معاً، تحدد مرجعاً(الكلام، الانتباه) ثمَّ تخلق أطرافاً غير موجودة في الوجود(انتباه الكلام)، كما تذهب في ذلك جوليا كرستيفا. أمَّا تأويل الصورة فيستدعي منا استدعاء المقطع الشعري كاملاً:

«يا حبيبي، أناديك طيلة نومي، أخاف انتباه الكلام

أخاف انتباه الكلام إلى نحلةٍ من فخذيَّ تبكي»([17]). فمن أي”انتباه كلام” تخاف العاشقة؟ فهل هو انتباه كلام العاشق، أم انتباه كلامها، وبالتالي نداؤها؟

إنَّ الاعتماد على السياق يحدد العائد، فالنداء يفترض الجواب «جواب النداء»، وهو هنا انتباه العاشق”أخاف انتباه كلامك”، ولكنَّ الناص- إن صحَّ هذا التأويل- يلجأ هنا إلى المحور الاستبدالي، فيحذف الضمير العائد على العاشق أو”المنادى عليه”، ويُحلُّ محله العلامة”الكلام”، ومن هنا التباس التركيب، وإحداثه للتشويش، وبهذا التشويش تتحقق الوظيفة”الشعرية”، فالشيء المعني بـ«أخاف انتباه الكلام»، هو انتباه العاشق”حضوره”، وهذا الحضور هو ما تخافه العاشقة وترغب فيه.

وإذا كانت الصورة الأخيرة من التركيب قائمة على المشابهة، فعندئذٍ، يمكن تخيُّل الصراع الدرامي لدى العاشقة بين الوعي واللاوعي بين إرادات المجتمع الذكوري وقمعه ممثلاً بالفعل”أخاف” وبين رغبات الجسد العنيفة ممثلاً بالفعل”تبكي”. وعلى المستوى السيميائي، ثمَّة فاعل”ذات العاشقة” يرغب في الاتصال بموضوعه”العاشق”، ويعكس هذه الرغبة في الاتصال، الفعل”أناديك”، ولكن علاقة الرغبة تخضع لعلاقة صراعية بين عاملي الخوف”المجتمع”، وعامل المساعدة”الحب” ويمكن تبيان ذلك وفق الخطاطة الآتية:

إن الصورة هي تعبير عن القلق، عن المخفي والمكبوت، تعبير عن عنف الجسد ورغباته وصرخاته في فضاء الحلم الذي ينفتح على حرية اللاشعور، فينهض الأخير خفيةً من أعماقٍ سحيقةٍ ويبوح بلغة الجسد، يبوح بالرغبة المقموعة ولغتها التي غيِّبت وكُبتت نتيجةً لهيمنات وإرادات المجتمع الذكوري.ختاماً يمكن القول: إنَّ محمود درويش في نصِّه”يطير الحمام” ينزع نحو نصِّ الصورة، أو انتهاج استراتيجية الصورة لتشكيل البنية النصِّية، وعليه فإنَّ المتلقي/ القارئ يكون إزاء فضاء لغوي كتيم ومعتم، وعلى القراءة أن تنفتح على النص، بقدر ما هو منداح وتدع النص يقول أسراره وخفاياه، ويكشف عن ثناياه وغوامضه. فاللغة الشعرية، في نص” يطير الحمام”، تدهش القارئ بتشكيلاتها البلاغية: صورُ حسيَّة، ذهنية، رمزية، تناصيَّة ـ وخاصة مع نشيد الإنشاد- وتتأسس مع آليات المشابهة والرمز والاستعارة. وهذه الكثافة اللغوية والبنية المحكمة للنص، تتطلَّب-في الحقيقة- أكثر من مقاربة نقدية وعلى مستويات نصية متعددة. وعليه يمكن عَدُّ هذه القراءة مساهمة متواضعة في مقاربة الوظيفة الشعرية لهذا النص، عبر مساءلة الصورة الشعرية، وتفكيكها ومحاولة تأويلها.

Tirbêspiyê 1997

([1]) ــ محمود درويش: حصار لمدائح البحر ضمن الديوان، مج (2)، بيروت، دار العودة، ط1، 1994.

([2]) ــ المصدر نفسه، ص173.

([3]) ــ جوليا كرستيفا: علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، الدار البيضاء: دار توبقال، ط1، 1991، ص76

([4]) ـــ المرجع السابق، ص76.

([5]) ـ آن جفرسون: الشكلانية الروسية ضمن كتاب النظرية الأدبية الحديثة: آن جفرسون وديفيد روبي، ترجمة: سمير مسعود، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ط1، 1992، ص 58.

([6]) ــ روبرت شولز: السيمياء والتأويل. ترجمة: سعيد الغانمي، بيروت: المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات، ط1/1994/ ص83.

([7]) ـــ رشيد بن حدو: العلاقة بين القارئ والنص، مجلة عالم الفكر، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون. عدد(1-2)/1994/ ص490.

([8]) ــ عبد السلام المساوي: الصورة الشعرية في البلاغة الحديثة، مجلة المعرفة، دمشق، وزارة الثقافة، عدد 344، 1992، ص138.

([9]) ـــ محمود درويش: حصار لمدائح البحر، مصدر مذكور، ص 171.

([10]) ــ المصدر السابق، ص 172.

([11]) ــ المصدر السابق، ص 172.

([12]) ــ المصدر السابق، ص 173.

([13]) ـــ المصدر السابق، ص 176.

([14]) ـ فهد عكام: بنية الصورة في شعر أبي تمام، مجلة التراث العربي، دمشق: اتحاد الكتاب العرب”العدد 11/12″ 1983، ص269.

([15]) ــ محمود درويش: حصار لمدائح البحر ، مصدر مذكور، ص 176.

([16]) ــ جان كوهين: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: الولي محمد ومحمد العمري، الدار البيضاء،دار توبقال، ط1، 1986، ص194.

([17]) ــ محمود درويش: حصار لمدائح البحر، مصدر مذكور، ص 176.