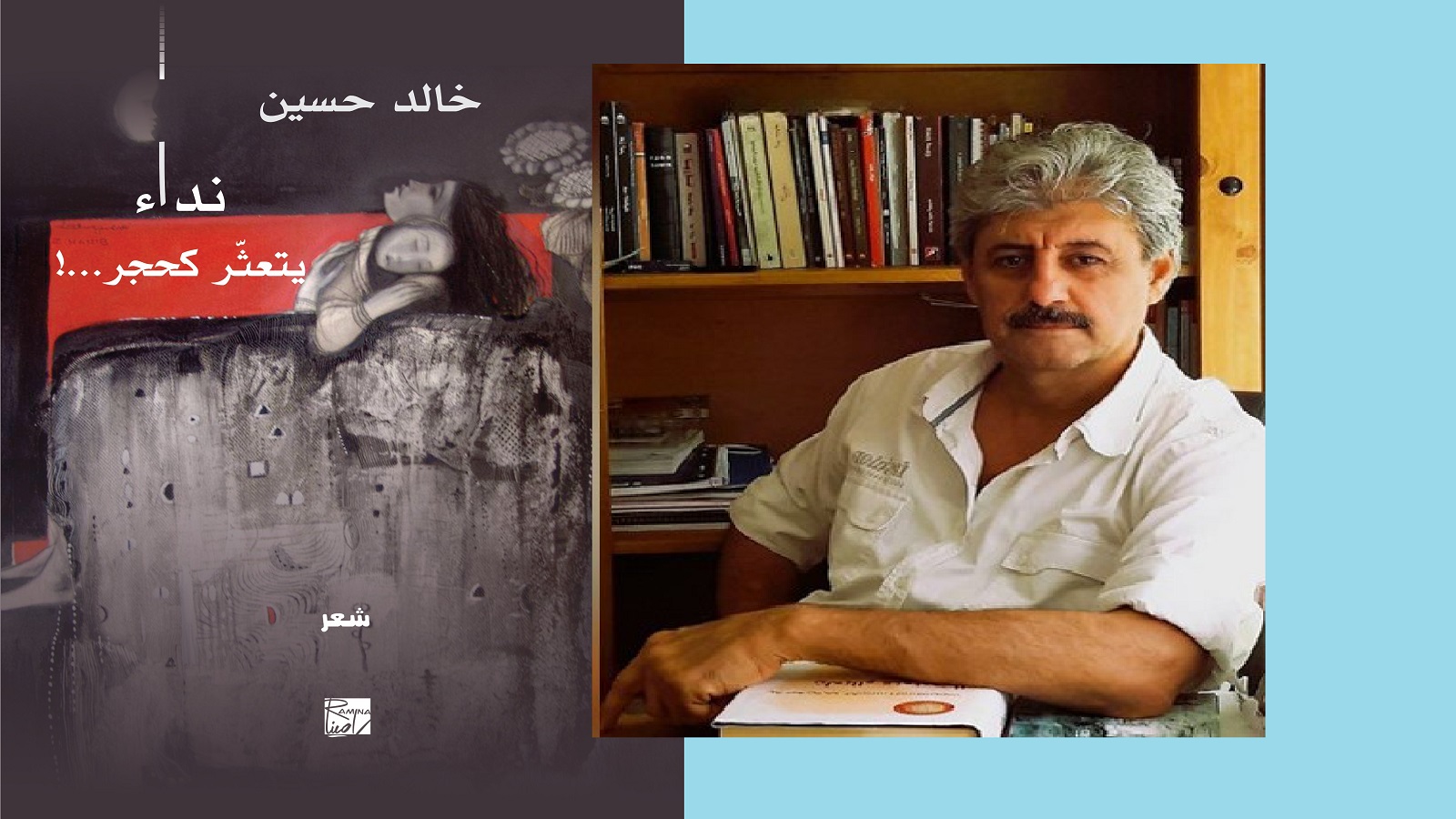

بقلم: خالد حسين

“من يسرق ثورةً يسرق كلَّ شيءٍ. ص127”

إنّ اقتيادَ حَركةِ القِرَاءةِ إلى تخومِ “السَّياسيِّ” في إحاطَتها التأويليّةِ لرّوايةِ “ممر آمن، 2019” للرّوائي جان دوست أمرٌ غيرُ مَحْفُوْفٍ بالقَلق، إذ لا يُمكنُ بحالٍ تجنُّبُ “السَّياسيِّ” في هَذِهِ الرّوايةِ التي تَجَاوَزَتْ وَفْقَ منظورِ هَذَهِ “التَأويليّة المرتقبةِ” السّياسيَّ تَرْويضاً لِحِسَابِها الجَمَاليِّ أو سَعَتْ إلى رَكمِ رأسمالها الفني انطلاقاً من السياسيِّ عَلَى الرُّغم مِن الصُّعوباتِ الجمّةِ التي يُمْكِنُ أنْ يتخيّلَهَا المرءُ وهي تَزْدَحِمُ على المُؤَلّفِ حَدَثاً وَكِتَابةً ومَوْضُوْعَاً أثناء إنجاز هَذِهِ الرّواية.

تمثّلُ روايةُ “ممر آمن”، منظورَ الآخر، الآخرـ الكرديّ روائياً، إلى “المكان”، مَكَانِهِ حين يتعرّضُ إلى الاغتصابِ في سِيَاقِ “الانْفَجَارِ السُّوري”، وتَحْدِيْدَاً حين يتعلّقُ هذا المكانُ بمنطقةٍ مثل “عفرين” التي تستبدُّ بهذه الرّواية من ألفها إلى يائها مع إشاراتٍ إلى منبج وحلب كعتبتين لصناعة الحَدَثِ الرّوائيِّ، إذا جاز التَّعبير، وهو ما يمكنُ للمرءِ أنْ يتلمّسَ إرهاصاتِهِ الأولى في العِنوان الفرعيّ الذي يستعيدُ معه حضوراً مضاعفاً للعنوان الرئيسي “ممرٌّ آمنٌ في عفرين” وانتهاءً بـ”ليلة التحولات الأخيرة“، الفصل الأخير والكابوسِ المُرعبِ الذي أَفْنَى “كامو” في مُخَيم لاجئي عَفْرين الهَاربين من غُزَاةِ “الجيشِ الوَطني” والغَازي التّركي. كامو(كاميران) الرّاوي الذي قاد السَّرد بحنكةٍ ومهارةٍ عَاليتين[وهنا نجد قوة السّرد حيث يذوب المؤلف صوتاً أو يتلاشى ويتقدم المشهد الروائي بقواه الفاعلة بشراً وأمكنةً وأحداثاً وزمناً]، كامو لسانُ حال أسرةٍ كرديةٍ صغيرةٍ في منبج، يختطفُ التنظيم الإرهابي”داعش” والدَهُ الطبيب “فرهاد”، فتضطرُّ الأسرة المكوَّنة من الأم “ليلى آغا زادة” وأطفالها الثلاثة [كامو، آلان، ميسون] إلى الهجرة إلى حلب التي تفاجئهم بمقتل الطفلة “ميسون” بشظية قنبلةٍ، فلا تجد الأسرةُ سوى “عفرين” مكاناً تلتجىء إليه، لكنّ أحداثاً جديدة تقودهم إلى مصير يتلاشى في المجهولٍ.

في سِيَاق السَّرْدِ، وعلاوةً على أسرة كامو، سَتَتْرَى قُوى فَاعلةٌ تاليةٌ: علي [عازف البزق ــ خال كامو]، مَزْيَتْ الأرملة، فريال الإيزيدية، الخال نعسو، أشجار الزيتون، الجرّار …إلخ. قوىً يقودُهَا بَرْنَامجٌ سَرْديٌّ واحدٌ هو النَّجاةُ، والوصولُ إلى أيٍّ مكانٍ يأويها من أَحْقَادِ الغُزَاةِ الذين تَدَفّقُوا كالجَراد على “عفرين” اغتصاباً ونَهْبَاً وَقْتَلاً.

إنَّ النَّسَقَ الذي يتحكّمُ بالسَّردِ الرِّوائيِّ هنا يُمْكِنُ تَكْثِيْفُهُ بِنَسَقِ”الحرب”، وهو النَّسَقِ الذي يتوغّلُ في جَسَدِ الرّواية وينمو ليسمَ الشَّخصياتِ والمكانَ والزَّمْنَ بَمَيَاسمِهِ على نَحو مُريعٍ. ومن هنا يأتي تَوْسِيمُ هَذِهِ القرَاءةِ في العِنوان الفرعيّ بـ”سيميائياتِ” كأفق نظريٍّ يسعى لمطاردةِ أبعاد هذه الحرب وإفرازتها المتنوعة وتوصيفِها وتأويلها بل لـ”إدارة المعنى” في الرّواية بتحولاته وانعطافاته واختلافاته.

I: المحيط النّصي:

إِنْ كانَ التَّأوِيْلُ هَجْسَاً بالعَلامَاتِ فإن المعَنى يَشْرَعُ بالارتسَام في أُفقِ القَراءةِ. ومن هنا فإنَّ حَرَكةَ المعَنَى هُنَا (أَوْ اشتراعَها) مَرْهُوْنَةٌ بالعَلاماتِ الأُوْلى التي تَسْكُنُ محيطَ النّصِّ وتَفْتِكُ بالقارىءِ لتفعيل يقظتهِ ورؤيتهِ في مواجهةِ هذهِ العَلامات: لوحة الغلاف، اسم المؤلف، العنوان، الإهداء، النص ـ المقتبس (= الأبيغراف) وكلمة الغلاف الأخير. هذه الكائنات النَّصيّةُ ــ التَّشكليّةُ إذ تتيح للقراءة مواضع استراتيجية للاشتباك مع النَّص؛ فإنها تضمنُ فضاءً أولياً للمعنى.

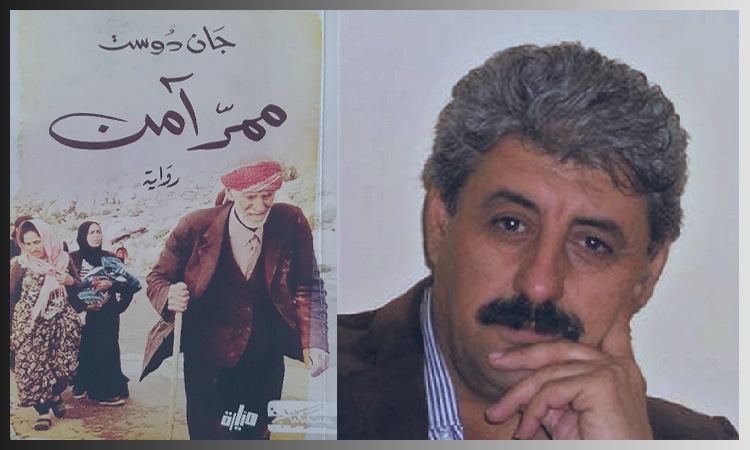

في هذا الصَّدد تنهضُ “لوحة الغَلافِ” تَسَاوقاً مع العنوان العام للرّواية “ممرّ آمن” واسم المؤلِّف “جان دوست/ Can Dost” والعلامة التجنيسية “رواية” لتأسيس حركةِ الدّلالةِ النّصيّةِ أو مسار المعنى من حيث إنَّ “لوحة الغلاف”[رجل عجوز وامرأتان في طريق ينطلق من مدينة عفرين خلفاً إلى المجهول] تحيلنا مباشرةً إلى الفوتوغرافيّ الشَّهير الذي يكثّفُ التراجيديا التي حَدَثَتْ وَتَحْدُثُ في منطقةِ “عفرين” الكردية بهجوم بربريّ قادتُهُ الدولةُ التركيةُ بالاتفاق مع الدولة الرُّوسية المحتلة بذريعة إفشال أيّ مخطط لتأسيس “دولة كردية” مزعومة في شمال وشرق سوريا وانتهى الغزو بتسليم المنطقة لجماعاتٍ إسلاميّةٍ راديكاليةٍ تتصرّف وفق رؤيةٍ نكوصيةٍ للتاريخ، لا علاقة لها البتة بأحلام السّوريين في عدالةٍ وديمقراطية قادمتينٍ وكذلك بفتح “ممرات آمنة” كان من نتيجتها إفراغ المنطقة من سكانها الكرد الأصليين؛ ليجري تغييرٌ ديمغرافيٌّ آثمٌ في وضح النَّهار بزرع الآلاف من اللاجئين السّوريين الهاربين من بطش النظام في منطقة عفرين لغاياتٍ فاقعة الوضوح!

وهذه الصُّورةُ “لوحةُ الغِلافِ” بشخوصها تَكْشِفُ دَلالاتِ “العنوان” بسهولةٍ أمام القارىء للوهلة الأولى من حيثُ توقّعُ القارىء للبعد السياسي للحدث الروائي ولمحتوى الروايةِ ذاتِهِ بل إنَّ اسمَ المؤلفِ”جان دوست” ذاته هنا يمركزُ خصوصيةَ الحَدَثِ الرِّوائيِّ، هذه الخصوصية التي تَتَبَدّى في العِنوان الداخليِّ للرّوايةِ: [جان دوست ممرّ آمن في عفرين!] فالقارىءُ إزاءَ سرديةٍ تخصُّ مأساةَ “مدينة كردية” وبإنتاج كاتبٍ كرديّ، وهذا ما يَسْمَحُ لنا أنْ نَسْتأنسَ مع الدّلالات التي ينطوي عليها اسمُ المؤلِّف نَفْسُهُ مع “مأساة هذه المدينة”ٍ هذا الترابط منبثقٌ بفعل الصّدفةِ بعيداً عن أَيّةِ قصديةٍ. فضلاً عن أنَّ مشروعيّةَ الرَّبطِ بين اسم المؤلّفِ هنا والمأساةِ التي مَرّتْ بها منطقةُ “عفرين” وتمرُّ تَرْتَبِطُ بِكَوْنِ اسم المؤلّفِ عَلامةً في جهاز العِنْوَانِ وَهَذَا مَا يُسَوِّغُ لنا هَذَا الاقترابَ: إنَّ الاسمَ “جان دوست/ Can Dost” يُهيْكلُ في الْكُرْدِيّةِ مَعْنَى [روح/جسد الصَّديق، الصّاحب، القَريب]، والمأساةُ إذ تَعْصِفُ فإنها تَسْتَهْدَفُ المكانَ وسَاكنَه وَرُوْحَهُ وَجَسَدَهُ كما لو أنَّ الاسمَ “جان دوست” يَعْكِسُ أرواح أهالي عفرين وأجسادهم دلالةً. بيدَ أنَّ الاسمَ “جان/ Can” وهنا بيتُ القَصيدِ في تأويلنا، يستدعي ثنائيةً دلاليةً قائمةً على التّضاد: [المسرة/الألم =jan/ şayî ] لكنَّ المأساة الكامنة في اغتصاب “عفرين” واقعاً ونصاً روائياً تستبعد دلالة “المسرّة” وتبرزُ على نحو شَديدٍ الحدِّ الثاني من القطب الدلاليّ الملازم للاسم أي [الألمjan/ (المؤلف يصوغ اسمه بهذا النقش بمعنى الروح)]. هكذا يمكن تأويل اسم المؤلِّف في علاقته بمحتوى النَّص بـ”ألم الصّديق”، ألم أهل عفرين، الذين شُرّدوا من ديارهم واُغتصبت ممتلكاتهم وجُرّفت أشجارُهم، لِيَغْدُوْا بين ليلةٍ وضحاها لاجئين في أصقاع الأرض لتستولي، من ثّمّ، عصاباتُ “الجيش الوطني”، المسجّلة في تصانيف “الثورة السُّورية” بوصفهم “ثواراً” على بيوتاتهم وحقولهم في تكرار لما فعله النَّظام نفسهِ بممتلكاتِ المنتفضين السُّوريين! وهنا ينبغي للمرء ألا يندهشُ من أيّ غيابٍ جارفٍ لأخلاقياتِ الحرب والمواطنة لدي هؤلاءِ الذين حَازُوا فيما بعد اسماً لائقاً بهم في المتعارف به دولياً: المرتزقة.

هَذا التأويل لكائناتِ العنونة بوصفها جزءاً من المحيط النصيّ يقودنا إلى نصّ التَّصْدير “الأبيغرافEpigeaph “؛ لنعود القهقرى تباعاً إلى الإهداء وكلمة الغلاف في ثنايا القراءة. والتّصدير ــ كما جرى التعامل معه في كتاب [شؤون العلامات: من التشفير إلى التأويل/خ. ح] ــ شذرةٌ ليستْ من النّصِّ ذاته ولكنّها غَدَتْ ضمن ممتلكاتهِ لكونها تَرمي بالنصّ في حوزة القارىء من خلال تلخيص أو تحديد الكون السَّردي للنَّصِّ بالدّلالة التي تكتنفها استناداً إلى تشاكلٍ “ما” بينها والنَّصً. ومن هنا الأهمية الاستراتيجية للتصدير للإحاطة بالنّص وإيداعه في قبضةِ التَّلقي؛ إذ يحدُّدُ دلالة النص (كما يقول جيرار جينيت) أو يقرّبها للقارىء في أَسْوَأ الأحوال. وفي هذا السّياقِ يُصَدّرُ الروائيُّ نَصَّهُ “ممرّ آمن” بأغنيةٍ فلكوريةٍ للمغنّي العفريني “جميل هورو“:

سأموتُ في هذه الأيام/ فبالله عليكم أيُّها الأصحاب/ احفروا قبري أسفل الهضبة/ وازرعوا في أحد جانبيه ورداً/ وفي الآخر ريحاناً/ واحرسوا قبري فإنَّ لي أعداء كثيرين/ وأخشى ما أخشاه أن يأتوا ليقطعوا الورد والرّيحان/ النّامي على قبري. ص7“.

ونصُّ التَّصدير، أو الوصية، هنا يحيلنا من مغنٍّ عفريني إلى عفرين ذاتها، إلى أهل عفرين ذاتهم أو بالأحرى إلى “السُّلطة” التي كانت قائمة آنئذٍ، نصٌّ تحذيريٌّ دلالةً؛ فالموت الذي لابدّ منه، سيَقْدُم، سيطويني يقول المغنّي، لكن هذا الموت القادم مشروط أيضاً بأمنيةٍ يشترطها المغنيُّ [قبر أسفل هضبةٍ مع تحفيفهِ بورد وريحان]، قبر يستدعي الحراسةَ والصّوْنَ لئلا يأتي الأعداء على كثرتهم وينهبوا الورد والريحان. ومن هنا فإنَّ اختيار الروائي لهذه الوصية ونقشها على مشارف النّص كان موجّهاً “للسُّلطة القائمة” في عفرين التي لم تُحْسِنْ حِرَاسَةَ “الورد والرّيحان” وممارسة فنّ السّياسةِ كما يَجِبُ بَلْ انشغلت بشعاراتٍ جوفاءَ في ظلِّ اختلال التوازن العسكري بينها وبين الغزاة. وهذا لا يعني بحال القفز على الحقد التاريخي للغازي التركي في إحباط أية محاولةٍ كرديةٍ للحياة أنّى كانت ومن ثمّ جرى إهدارَ وصية المغني وابتلاع “عفرين” بزيتونها ووردها وريحانها وآثارها وأهلها. إنَّ أحداثَ الرّوايةِ تأتي لتكشفَ عن مآل “الرّيحان والورد” ومصيرهما في ظلّ هجوم الغزاة، كما لو أنَّ الرّواية، وهي كذلك بالطبع، ستكتبُ حيواتِ الورد والرّيحان و”الأصحاب”، شؤون “القبر” و”الهضبة”، تهاون الحرّاس وفظاطة الغزاة وهمجيتهم، تأتي الرّواية لتقول “شذرة التّصدير” على نحو مفصّلٍ.

II: عوالم الرّواي ـ كامو

ينجحُ الروائيُّ، من خلال راوٍ متخفٍ، وبعد بدايةٍ سرديةٍ منحوتةٌ من العَحَائبي والغرابةِ، تحيلنا إلى عوالم كافكا المسخية وهو ما سنعود إليه بصورةٍ تفصيلية لاحقاً، ينجح بشكلٍ لافتٍ في ترك الفرصةِ للطفل [كامْران] في الاستحواذ على مملكة السَّرد بصحبة “طبشورة اختلسها من مدرسته يوماً ما” إذ تتخذُ الأخيرةُ وضعيةَ( المسرود له المطلق) وهذا ما يهيكل للقارىء العوالم السّردية الطفولية للرّاوي على خلفيةِ السّعير السُّوري الذي أحرق مدناً تنقّل بينها الراوي: منبج، حلب وعفرين، فالسَّردُ في “ممرّ آمن” هو سردُ “كَامُو” بامتياز. كامو [المصاب بسلس البول جرّاء الحرب وكوابيسها] هو صانعُ السَّرد، ففي هذا النَّسيج السَّردي تتكشّف عوالم الرّاوي مع الذات وقوى سردية كثيرة بموضوعاتها فإلى ذلك:

“أنا كامِيران. ويمكن، بل يجبُ أن تلفظي الاسم هكذا: كامْران لأنه الأصحّ. ومعنى اسمي هو: السعيدُ، الموفّقُ. أمّي مدرّسة اللغة الانجليزية سابقاً، ليلى آغازاده. وأبي الطبيب الجرّاح الدكتور فرهاد الذي خطفته داعش منذ سنوات، حين كنا في منبج. ص13“. هذا الافتتاح، بين الرَّاوي والمروي له “الطبشورة”، لمملكةِ السَّرد يمنحُ الرّواية طابعاً خاصّاً، روايةً مكتوبةً تحت وطأة رؤيةِ الآخر كما أشرتُ في تمهيد هذه القراءة وأقصد بذلك قراءة “الانفجار السّوري” من زوايةٍ مغايرةٍ للرؤية السائدة له، أي كيف ينظر السُّوري ــ الآخر، فتىً كرديٌّ في هذه الحالّ، إلى هذا “الانفجار” وما أعقب هذا الانفجار من اختلاط الحابل بالنابل في سوريا عموماً ومنطقة عفرين خصوصاً؟ سوف تتولّى القراءة رويداً رويداً التّصدي لهذا السَّؤال على نحو غير مباشر.

• الطبشورة: قضيباً وآلة للكتابة

هنا وفي ظلّ هذا المنعطفِ يَنْهَضُ السؤال الأكثر أهميةً: لماذا اتخذ الرّاوي كامو “طبشورةً مسروقةً” متلقياً لثرثرته السَّردية:

“اشتدّت الرغبة في الكتابة لدى كاميران بعد أن اتسعت رقعة التيبس على جلده حتّى كادت تغمره. ولما لم يكن ثمّة مجال ملائم وبيئة مواتية للكتابة، بدأ يسرد على طبشورته الصفراء وقائع سنوات الحرب وشهورها وأيامها القاسيات. حكى لها أسراره التي أخفاها عن عائلته، عبّر عن مشاعره ومخاوفه وكل ما يمكن أن يشغل بال فتًى مراهقٍ في مثل عمره يعيش أهوال حرب مجنونة في بلد أضاع فيها العقل بوصلته. ص11″.

لاشكّ أنَّ هذا الاختيار يستقيمُ مع عالم الفتى كامو وسعة الأفق لبناء العوالم الخيالية، فالسَّردُ يفترض متلقياً، فلا سرد [أو لا أهمية له] دون تلقٍ، من حيث إنَّ التلقي هو الذي يمنحُ للسَّرد كينونته. هكذا تحتاز “الطبشورة الصّفراء” موقع المتلقي، لتتكفل بإيصال رسالة السّرد إلى جهةٍ ما. لكنَّ “الطبشورة” ترميزٌ للعضو الذكري [وهو ما يتجلّى في مُعَاركةِ الفتى كامو مع ابن الداعشي حين أولج الطبشورة بين أَلْيَتَيْهِ ثأراً لوالده المخطوف وكذلك في علاقته الغرامية مع الأرملة مَزْيَتْ في هجرتهم لعفرين]، وأيضاً هي آلة، وسيلة الكتابة في أن تكونَ؛ كأنما ثمة خوفٌ على السَّرد من أنْ يتبخّرَ دون كتابةٍ، كأنَّ “الكتابة” أصلٌ في السَّرد في أن يكونَ، بل إن كامو في المشهد الأخير [ليلة التحولات الأخيرة. ص167] يتحوّل بقضه وقضيضه، تحت وطأة الكابوس المرعب، إلى “طبشورة هائلة”، أي آلة لإنتاج السّرد لفضح الحرب والكشف عن أهوالها! وفي واقع الحال فإنطواء “الطبشورة” على رَمْزَي الذكورة والكتابة وتجلياتهما يتساوق من بداية السَّرد إلى نهايته. لكنْ لنُتَابعَ أسباب سرقة الرّاوي لها في الفصل الثاني (حفل تعارف) بعد إجراء مقارنةٍ بين الطباشير في عهدي الحكومة والثورة وتلك الطبشورة المستوردة: “…جذبني إليكِ شيء مجهول لا أعرفه. ربما حبي للكتابة ورغبتي في التعبير عن كلّ ما أفكّر فيه. لكنّك بعد ذلك، تحولتِ إلى مجرد قطعةٍ صغيرةٍ مرميّةٍ في زواية من غرفتي المطلة على الشارع العام في منبج، قطعة لا تثير انتباه أحدٍ إلا انتباهي أنا. كنتُ أسمع شكواك كلّ يوم. بدا وكأنك تخاطبينني وتقولين لي: ياولد! إن لم تكن تريد كتابة شيء فلماذا أتيت بي إلى بيتك إذن؟ هيا، احملني بين إصبعيك ودوّن بي ما تريد أن تدوّن. ص15”. لاشكَّ أنَّ “الطبشورة” تتخذُ وضعاً سيميائياً واضحاً ودالّاً على تجاوز “كامو” مرحلة الطُفولة ومن ثمَّ الارتقاء إلى مرحلة الفتوة. وما “التدوين” المرافق للطبشورة إلا تمظهراً لمرحلة البلوغ، فأنشطةِ كامو المتنوعة من شتائم مقذعةٍ، استمناءٍ وممارسةٍ جنسيةٍ في الوقت ذاته هي كناياتٍ عن الذُّكورة في طور التفتّح الجارف الذي يبلغ الذروة بعد الهجرة إلى “عفرين” واللقاء بالأرملة “مزيت” التي قُتِلَ زوجها في الحرب حيث الالتحام الجسدي الأول. لكنَّ هذا الالتحام الحميم يمثّلُ سيمياء الحياة في مواجهة سيمياء الموت، تقول مزيت:

“في معاركنا الصغيرة ياحبيبي الصّغير ليس هناك مهزوم ومنتصر. انتبه جيداً: صحيح أنه هناك فريقان، الحرب والجسد، لكن المنتصر على الحرب في كلّ الأحوال هو الجسد. أنا وأنت معاً ياكاميران، بجسدينا الفانيين، ننتصر في معركة السّرير على هذه الحرب أم الشّرموطة. ص66″. توظّف “مزيت” استعارة الحرب لتوصيف علاقة الحبّ بينها وبين كامو وفيما تنتهي الحربُ إلى الدّمار والخراب ينتج الحبُّ الحياةَ والمسرّة والمتعة، الموت في مواجهة الحياة. بيد أنّه لابدّ أن تنتصر الحياة: “يجب أن تزرع في رحمي بذرتك هذا اليوم. أريد أن أحمل منك. ص73″. إنها تنتقم من الحرب بالحبّ فلا سبيلَ للانتصار على مستنقعاتِ الكره والحقد والضغينة التي أسّستها هذه الحرب سوى بالحبّ، لذلك يصفها كامو:” كان اهتمامها منصباً على معنى واحد فقط لا غير: تحويل الحرب إلى متعة فائقة مهما كان الثمن. ص75“.كما لو أنّها أدركتْ بحدْسِهَا أنّ الاختلاف بين “الحرب” و”الحبّ” هو في حرف “الرّاء“، الحرف الرّجيم الذي يشكّلُ مانعاً لتتحول الحـَ[ـر]ب إلى حُبٍّ، فاختارت “الانتحار”: “نعم يا كامو [يقول الخال علي]. انتحرت. ألا تعلم أن الأرامل ينتحرن في الحروب. ص79″. في “ليلة التحولات الأخيرة” إذ يستوطنُ العجائبي بكلّ مراسيه ويُشرعُ السّردَ إلى حافة الصَّمت تتفتّح “مزيت” في “الكابوس المرعب”، لتعلن البشارة: “أنا حامل يا كامو. حامل منك وفي شهري الرّابع. (…) أتوحم على الطباشير يا طبشورتي ص 171، 172 “. سيقودها التوحُّم إلى قطف تلك الخيارة الصغيرة في الحقل دون أن يشعر كامو بأي ألم؛ لتهجس بالآتي قبل أن تغيب كلياً: “سآخذه معي. لم يعد له لزوم هنا. سأقضمه بين الحين والآخر لأغذّي به عظام ابنك الشره يا كامو. ثم سأعود لآكلك كلّك. ستلتهمك السبورة الجائعة مَزْيَتْ يا ألذ الطباشير. ص172“. لا يُمْكِنُ بحال أنْ ننعطف بالتأويل بعيداً عن هذه الشَّذرة المهمة والخطيرة، فموقعها في نهاياتِ النّصِّ الرّوائي يمكن أن يفتح لنا ممراً نحو تأويل مرتقب أو محتمل، فهنا والآن يتقدّمُ المجازُ من خلال “مزيت الحامل” و”السُّبورة الجائعة مزيت”، مجاز مزدوج كنايةً عن تبلور النَّصِّ الرّاهن أو آخر في طور الولادة [الشَّهر الرابع] تارةً، وأخرى كنايةً عن المتلقي الذي يكون في حالةِ انتظار للعمل قيدَ التَّبلْور أو في حالة قراءةٍ مرتقبةٍ للنَّصِّ الرّاهن. فهذا الإعلان، أي الكلمة الأخيرة لمزيت، هو إعلان عن الانتهاء من العمل الرّوائي ومن ثمّ فاقتطاف النتوء الطباشيري من ملتقى فخذي “كامو” هو علامةٌ على توقّفِ “القلم” عن الكتابة! وهكذا فالطبشورة (عضواً وقلماً) تمارس الافتراعَ فَرْجَاً وكتابةً في الوقت ذاته.

• التشاكل القاتل

يُمْكِنُنَا الآنَ أنْ نُوَجِّهَ حركةَ القراءةِ نحو موضوعاتٍ أخرى في سردياتِ كامو الحافلة بالشَّتائم عن العالم الذي يحيا فيه ويحيط به، وتحديداً كيف ينظر فتًى إلى حدث “الثورة” ذاته، أو كيف يسرْدنه لـ”طبشورته الصَّفراء” بوصفها في موقع المَسْرُوْد له؟ يسردُ كامو على طبشورتِهِ الصفراء الثمينة شؤون “الطباشير الحكومية” الغليظة والمثيرة للغُبار، الطَّباشير التي كانت تشوّه الكلمة إذ كان أحد المعلمين يشتمها ويتأففُ منها ثم يرميها من النافذة قائلاً: “لقد قامت ثورة وتغيرت الأوضاع في هذا البلد لكن بقيت الطباشير كما هي. يجب أن تقوم ثورة خاصّة من أجل إسقاط هذه الطباشير الحقيرة. تغيير الطبشورة يعني حتماً تغيير نظام الحكم الذي لايقدر على صنع طباشير صحيّة. الشعب يريد إسقاط الطباشير. ص14“. إنّ بقاء “أدوات الكتابة على حالها” بعد “الثورة” يومىء بكلّ بَسَاطةٍ إلى أمر أكثر بعداً وهو أن “التعليم” بقي على حاله، ولم يختلف عما كان قبل “الثورة”، وهذا يعني أنَّ “إسقاط الطباشير” هو المناداة بإسقاط الذِّهنية التي استمرت في عهد “الثورة”، أي أنَّ الذهنية السَّابقة نسختْ ذاتها في إطار “التشاكل القاتل” الذي ابتلع “الثورة”، فغدتْ نِسْخَةً سيئةً عن النِّظام ذاته، فالثورة التي ليسَ بِمَقْدُورِهَا أن تستبدلَ بـالطباشير الحكومية الرديئة “طباشير” أكثر جودةً تستحقُّ الإسقاط بذاتها. إن “التشاكل القاتل” الذي وسم “الثورة” وممارساتها اتسم بالعَمَاءِ ذاته الذي يغوص فيه “النظام ببممارساته. يذكر كامو في ثَرْثَرْتِهِ لطبشورتهِ قولةً مكررةً حتى حفظها كالفاتحة لأبيه “فرهاد” قبل اختطاف داعش له دون أن يفهم مقصودها بدقة: “كلُّ الثورات تتشابه يا ولدي كاميران. تماماً كما تتشابه البعرة والبعرة أو الشّعرة والشّعرة. ص 16”. هنا تماماً؛ يَنْهَضُ مَا يُمْكِنُ تَسْميتهبـ”التشاكل [وإنْ شئتَ التَّطابق] القاتل” الذي يطبع أخلاقيات الثورات وممارساتها، فهذا “التشابه” الضَّارب بقوة في بُنَى الثّورات يقود إلى النتائج ذاتها، فهي تندلع من الأسباب ذاتها وتنتهي إلى المآلات ذاتها في صورةٍ من التَّكرار غير المنتج والمعَادي للاختلاف. وهكذا نسخت “الثورة” السُّورية نماذج الثورة كلها دون تقدّم أي “بُعْدِ اختلافيّ” بل جاءت مشابهةً لنماذج سابقة كالبعرة التي تكرر نظيرتها بل إنها استسلمت لنموذج نكوصيٍّ يغوص في الدّيني فيسدُّ أيَّ أفق مستقبلي أو أنه ينتهك الأمل بأيّ أفقٍ قادم للعدالة.

• أنين الزيتون

ستُباع المدينةُ الجبليةُ “عفرين” بل المنطقة المعروفة باسمها لتركيا مقايضةً بـ”الغُوْطةِ”، فسوريا لم تكن أكثر من بازار كما يقول الخال “نعسو” إحدى شَخصياتِ الرِّواية وستفتح الدولة الغازية “ممرات آمنة” التي تَعْني كلّ شيءٍ سوى أنها ليست آمنة فعلاً حتى تُفْرِغَ المنطقةَ من سَكَنَتِهَا الأصليين تمهيداً لتغيير ديمغرافي مرتقبٍ وهو ما سيقعُ فعلاً برغبةٍ ومشاركةٍ جارفة من “بعض” شركاء “الوطن” أنفسهم، فـ”الممر الآمن” حيلةُ الغازي في التمكُّن من “الأرض” لطرد السُّكان ولاسيما ثمّة مشكلة وجودية للغزاة مع الكينونة الكردية! هكذا ستعجُّ الطُّرق والممرات بأهل عفرين وهم يلوذون بأرواحهم أو يُودعونها أشجار الزيتون ويفرون. في “يوم القيامة” كما يصفُ كامو مشهد التهديدات التركية يلجأ الروائيُّ إلى تقاليد التراث السّردي عبر تقنية التشخيص بإسناد ملكةِ الإدراك للطبيعة التي ما انفكّتْ وَفق ذلك تُرْسل النُذَرَ والعَلاماتِ لما سيحدث: رياح شمالية قوية، السَّماءُ أمطرتْ زيتوناً أحمر اللون مثل حبّاتِ العقيق أو قَطَراتِ الدِّم و”كانت كل الأشجار تبكي. ص77“! سيتفاقم مشهد بكاء الزيتون مع مقتل “الخال نعسو” بطلقةِ قناصٍّ في طريق العودة إلى عفرين متحدياً “الممر الآمن”:

“ــ انظر يا خالي كل الأشجار على وشك السقوط؟

ــ ألا تعلم يا كاميران أنَّ الزيتون شجرٌ حنونٌ؟ نعم أنه حنون جداً وإن فقد صاحبه فسينتحر بلا شكٍّ. أشجار الزيتون تنتحر الآن يا كامو. ص95″.

في هذا المشهد القيامي حيث النّاس يفرون كانت فصائل “الجيش الوطني” الراديكالية تقتنصُ الفرصةَ وتمارس وظيفتها المحبّبة بالتدمير [تفجير تمثال كاوا الحداد] والنَّهب [غنائم الملاحدة الأكراد. الحمد لله الذي مَنَّ علينا بالنّصر عليهم. (يقول أحد المرتزقة) ص125] فلم يجدِ “الخال علي” سوى الرد شتيمةً: ” على من انتصرت يا ابن القبحة؟ على من؟ ص126″. وهذا هو السّؤالُ الحارقُ المطروحُ على دوائر ما يسمّى بـ”المعارضة السُّورية”ــ لدى دولةٍ إقليميةٍ مثل تركيا ــ حينَ ارتضت مع فصائلها أن تكونَ في عِدَادِ “المُرْتَزقة”، تُنَفّذُ أجندةَ هذه “الدولة” ليس في سوريا فحسب بل فيما وراء الحدود، وهنا تكمن المفارقةُ الأليمةُ: من الثورة إلى الارتزاق! ولذلك لا يَجدُ “الخال علي” في ردّهِ” عَلَى “كامو” فرقاً بين النظام والمعارضة: “فمن انتصر، ملأ الأرض قبوراً ومفجوعين وثكالى وأرامل وأيتاماً ومفقودين ومعتقلين. ومن انهزم كذلك. ص127”. هنا تختفي المسافةُ، أقصد ينهارُ الاختلافُ تماماً بين ممارساتِ النَّظام وما يسمّى بـ”الثوار”، الذين فشلوا في إِظْهارِ أيّ بُعْدٍ أخلاقيّ، ليغدو النَّظامُ القائمُ والثّورةُ والغزاةُ في مَرْتبةٍ وَاحدةٍ من الهمجيةِ والبربرية. ومن هنا حرقةُ السَّؤالِ المزدوج: عَلَى من انتصرتَ يا ابنَ القحبة؟ على مَنْ؟

من الطَّرافةِ أن يَلْمَحَ كامو دراجتَهُ المسروقةَ في حديثهِ مع خالهِ في تقرير يَصِفُ النَّهْبَ الذي أنجزتْهُ فَصَائِلَ “الجيش الوطني” التي نَهَبْتْ “عفرين” كلّها بما فيها دراجتُهُ:

“ــ إنها درّاجتي. لقد سرقوها يا خالي.

ــ من يسرق ثورةً يسرق كلَّ شيءٍ. ص127″.

لاشَكَّ بأنَّ الذين نهبوا “عفرين” وافتخروا بذلك على شَاشَاتِ التلفزة بِوَصْفِ “المنهوبات” هي “غنائم الملاحدة الأكراد” هم من سَرَقَ “الثورة”، ومن يسرق كلَّ شيءٍ يسرق أحلام الناس في الحرية والكرامة والديمقراطية ويحوّل الثورةَ إلى فعل ارتزاقٍ في صحارى ليبيا وناغورني كاراباخ، فالتوصيف يخصُّ “جماعات الإسلام السياسي” التي تمكّنت من القبض على “الحالة الشعبية الثائرة” وتجييرها لصالح رؤيتها اللا ـ تاريخية لإحلال نظامٍ دينيِّ محل “سلطة البعث”، أي استبدال “ثورة دينية” بـ”ثورة البعث” أو بعرةٍ ببعرةٍ أُخرى طالما “الثورات تتشابه” وفق سردية كامو نقلاً عن والده “فرهاد” الذي قَضَى نحبَهُ في دهاليز داعش.

على الطرف الآخر بدت “السُّلطة القائمة”، في عفرين أثناء الأزمة ومن خلال أحاديث كامو وخاله علي، مدموغةً بالحيرة: “هؤلاء حائرون يريدون أن يحّيروننا معهم. ص134“، سلطةٌ وقعت في فخاخ “الحيرة” على الرّغم من “الشعارات والمزاعم الكبيرة” التي أطلقتها قبيل قدوم الغزاة، لكنها الآن مقسّمة بين التردُّد والاضطراب، تعجزُ عن الاهتداء إلى الصّواب، سلطة تائهة كأنما استهواها الارتباك: في البداية شجّعتِ الناس على الخروج ثم طلبتْ منهم البقاء في عفرين، لتمنع ثالثةً الناس من العودة وتسمّيها خيانةً. لكنها كسلطةٍ تتغذّى على رشيمات “الشمولية” والإقصاء ستلوذ بخطاباتها الرّنانة من خلال طاقتها الهائلة على التحشيد في محاولة للالتفاف على إخفاقها: “تناهت من الخارج أصوات المحتشدين يطلقون شعارات ضخمة ويصفقون مهددين ومتوعّدين الجيش التركي. قال خالي بلهجةٍ منكسرة وهو يمسك بلطفٍ يدَ أخي: ــ المصيبةُ الكبرى هي ألا تعلم شيئاً عن حجم مصيبتك. ص165“، سلطة لم تجد سوى التحشيد للتغطية على حيرتها لمواجهة الفاجعة. ومن هنا الدلالة العميقة للحكمة المطروحة: إنها المصيبة الكبرى ألا تعلم وألا تتعلّم من المصائب الكبرى التي حلّت بالكرد وتحلُّ في سياق هذه الجغرافيا الملعونة…!

• الشتيمة

تكتظُّ الرّوايةُ بأصْنافِ من الشَّتائمِ والسُّخريةِ وهي تؤدّي وَظَائفَهَا على نَحو دَالٍّ في السَّرد الرّوائي وفي مواقف تعمّقُ الحدثَ الرّوائيَّ في سياق عبثيةِ الحَرْبِ بمصائر البَشَرِ من قتلٍ وتهجير وتدمير واغتصاب، وكأنَّ “الشتمية” تأتي هنا تعويضاً عن قلةِ الحيلةِ أو الضعف في مواجهة “القاهر”، وهي لكذلك فعلاً! فلاريب بأنَّ “شتائم” كامو وخاله عليٍّ تأخذ أبعادها السّيميائية من سياق الحرب المجنونة: اختطاف الأب في منبج، قتل الأخت في حلب، الانتقال إلى عفرين ثم الفرار منها للوقوع في قبضة المجهول…! إن عبارات من قبيل [القنابل والصواريخ وطلقات الرشاشات المنيوكة الثرثارة جداً أكثر من مذياع، عمياء تماماً(ص16)، سأنكح دفتر عائلتك(ص19)، أنيك الحرب(ص35)، والله يا ابن أختي الحرب هي التي ناكتنا (54)، أنيك جيش المازوت. أنيك الحرية التي ستأتي عن طريق قطع المازوت عن المدنيين(ص59)، أنيك المخيم (142)، أنيك الممر الآمن. ص113]، هذه العبارات وتكرارها بسهولةٍ في ثنايا النّصّ تعكسُ عالم الفتى كامو وخصوصية هذا العالم بانسداد الآفاق لفتًى فَقَدَ فضاءاتِ اللعبِ والحياةِ والمسّرة. ومن هنا يأتي الإهداءُ الدَّالُّ للرواية: “إلى الأطفال الذين شوّهت الحروبُ أرواحهم“، إذ لم يتأذَّ من هذا الجحيم الذي يبتلع سوريا أكثر من الأطفال!

III: الغرابة

إنَّ انتماءَ الغَرابةِ Dafamifiarzationإلى الظَّاهرةِ الأدبيةِ سمةٌ أصيلةٌ فيها، فنزعُ الألفةِ عن الأشْيَاءِ، كما يَرَى شَكْلانِيُو الأَدَبِ، هو إحْدَاثُ الغَرابةِ في العَلاقةِ بينَ القَارىءِ والمقروءِ وَمن ثمَّ العَالم، أَيْ أَنّ القارىءَ يكون إزاء “اللامنطق” الذي يَتَحَكّمُ بالأدبِ الذي يَبْدُو في ظلّهِ كما لو أنّهُ يُعَاني التشوّه والانحراف أو الانزياح عن المعقول والمنطق السَّائد، بل إنّ “اللامنطق” هو “المنطق” الذي يَنْبَنِي وَفْقَهُ الحدثُّ الأدبيُّ. وفي تضاريس هذا “اللامنطق” الخصبةِ تنمو مفهوماتُ العَجيب والخَارقِ والفانطاستيك التي يَلْجَأُ إليها الكتّابُ بِوَصْفِهَا تقنياتٍ لتحدّي الأفكار أو لتفْسيرِ اللامُفَسّر مِنَ الأَحْداثِ الأدبيةِ. وفي هَذَا الصّددِ يتوسّلُ الرِّوائيُّ بمفهوم “التحوّل” أو “الانمساخ” الذي يخترقُ فَضَاءَ الغَرَابةِ وينتشي فيه لتقديم عتبتي البداية والنهاية والأصوب: البداية ــ النهاية أو النهاية ــ البداية في رواية “ممر آمن“، فالكاتب يلجأ إلى تقنية الخطف خلفاً بإحلال “النَّهاية” في “البداية” ليرمي بالقارىء في لجّة الغرابةِ على قوسٍ من الإدهاش من خلال تحوّل/انمساخ كاميران إلى “طبشورة” في تحدٍّ للمنطق الطبيعي، لنقرأ:

“ليلة تراءى للفتى المراهق “كاميران” أنّه يتحوّل إلى طبشورة، كانت الدنيا تمطر وصوت القطرات المتتالية على سطح الخيمة يشبه تماماً صوت إطلاق الرّصاص في عفرين قبل احتلالها بيومين. كان هادئاً جدّاً وهو يتمدّد في فراشه مستعداً للنوم. وعندما بدأ ينزلق رويداً رويداً إلى عسل النّوم انطلقت عملية التحوّل الغريب أيضاً. ص9″.

تنطوي البداية باقتدار ٍهنا على وظائف “افتتاح النَّصِّ وانطلاقهِ، إغواءِ القارىء وتحريك الأحداث”، إذ ينبغي للمتن السَّردي أن يأتي توسيعاً وتفسيراً لها، فلاشيء يُرمى في الحدث الأدبي على عواهنه. ومن هنا فهذه البدايةُ تمثّلُ إعلاناً عن الفصل الأخير في الرِّواية [ليلة التحولات الأخيرة] وهي بقدر ما تتنادى تناصيّاً معه؛ فإنها تستدعي إلى ذاكرة القارىء رواية “الانمساخ” ذاتها لفرانز كافكا. بيد أنَّ ثمة فارقاً واضحاً في شكل”التحوّل” ومدّتِهِ بين النَّصين، ففي الوقت الذي يجد “غريغور سامسا” نفسه قد أضحى “حشرة ضخمة” بعد الاستيقاظ صباحاً، بصورةٍ فجائيّةٍ؛ فإن التحوّل ذاته لدى “كامو” إلى “قطعة من الطباشير” يجري ببطءٍ إذ بدت مظاهر التحول تظهر على رقبته بعد الخروج من “عفرين” لتأخذ شكلها النهائيّ في الفصل الأخير من الرّواية: “خلال تلك الساعة الممطرة اكتملت دورة تحوّلي إلى قطعةٍ كبيرةٍ من الجير. صرتُ طبشورةً بيضاء مائلة إلى الصفرة، كبيرة متمددة في الفراش. ص168”. سيترافق هذا “التحوّل” العجيب والكابوسي لكامو إلى “طبشورة كبيرة” مع تحولات في الطقس والمكان، لتزوره”مَزْيَتْ” في الخيمة ثم تقطفُ عضوه التناسلي، ومن ثمّ ينبثقُ صوتُ الأب(فرهاد) مع السّيل العرم الذي ضرب المخيم و”كامو”/ قطعة الطَّباشير على وشك الطّوف:

[ــ هيا اتبعني يا كامو. اتبعني. (…)

ــ ليس لي قدمان يا أبي. لا أستطيع الهروب. أنا في محنة.

ــ السيلُ عكّازك يا ولدي. اتكىء على السيل. ص177].

إذا ما اتخذنا سياقَ النَّصِّ بوصلةً للتأويل فـ”كامو” في تحوّله الطباشيري ليس إلا كنايةً [أو مجازاً] عن أو إشارة إلى “الواقع الكردي” العاجز والمقهور بسبب السياسات الخاطئة التي تتخذها “القوى السياسية”، وما فاجعة “عفرين” إلا محنة من تلك/ هذه المحن الكثيرة التي تحاصر الكينونة الكردية. ومن هنا لا سبيل للخروج من هذا العجز (العطالة) إلا المستحيل ذاته، والمستحيل هنا يتمثل بالسّيل، فالاتكاء على السّيل هو اتكاء على المستحيلِ ذَاتِهِ! لكنّ النّصَّ يفاجئنا بانعطافةٍ دلالية أكثر حدّةً فبعد حوار كامو مع أبيه يجرفُهُ السَّيلُ في أَنْحَاءَ مختلفةٍ: “أنا مخلوق كلسيٌّ. والكلسُ ينحلّ في الماء بسرعةٍ. أنا الآن قطعةُ طبشور تجرفها السيول. سأذوبُ إذن. لقد اقتربت النهايةُ. ص179″. يضعنا منولوج “كامو” هنا قاب قوسين أو أدنى من الحيرة، والتردّد؛ فما هذا المخلوق الكلسيُّ أو قطعة الطبشور وإلى ماذا ترمز السيول؟ يتلو “كامو” جملة أُخرى قبل نهاية التحولات النهائية: “فكرتُ في نهايتي. ص. ن”. إذا أوّلنا علامة “السُّيول” بدلالةِ “الانتشار” فالمخلوقُ الكلسيُّ يتقمّص مفهوم “الكتاب” ذاته؛ أيْ السّرد الذي تحوّل إلى “رواية” لكنها تفتقد إلى “النَّهاية/ الخاتمة”: فكرتُ في نهايتي. لنورد نهايةَ النهاياتِ:

“إننى أفنى. وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي أعيشها الآن يا أبي. إنَّها نهايتي. نهاية حكايتي. ص179”.

إذا تجاوزنا التأويلَ السّياسيَّ لهذه الخاتمة، وكما أشرنا إليها، من حيث إنَّ “نهايتي” قد تشير إلى انتهاء سلطة “الإدارة الذاتية” في عفرين بعد الغزو التركي؛ فإنَّ “نهايتي” تومىء كذلك إلى الانتهاء من السَّرد فيزيائياً، أي انتهاء السّرد حكياً أو كتابةً. بيد أنه لا سبيلَ للحسم الدّلالي هنا بل لا سبيلَ لما يُسمّى بـ”نهاية الرواية”، وكلّ “نهاية” هو محضُ وهمٍ، من حيث إن “النهاية” ليست أكثر من “طمأنينة” للوصول إلى آخر النَّصِّ فيزيائياً. لكنَّها في الحقيقةِ إشراعُ النَّصِّ إلى فَضَاءاتِ التأويل في اصطراع القراءات، فنهاية حكايتي الحقيقية هي ابتداء القراءة بوصفها فعلاً تأويلياً مفتوحاً على بيداءِ المجهول.