بقلم: خالد حسين

بدايةَ أُشيْرُ إلى هاجسٍ يستبدُّ بيَّ، ويتمثَّلُ بأنَّ «فعل الكتابة» لدى سليم بركات لا يصلح للنقد بمنظومته الحداثية، فثمة كتابةٌ عصيةٌ، متمرِّدةٌ، متحديةٌ «كتابةٌ مسافرةٌ» تتحرك بين الموت والهذيان، ولهذا ينبغي البحثُ عن قراءةٍ أخرى، قراءة تعتاشُ على حافة الاختلاف وفي مهبِّهِ للتواصل مع «لعبة العلامات» في نصوص سليم بركات وجنون الدالِّ في كتابته. ويقيناً لن أكون صاحب هذه القراءة على أيّةِ حال. غير أنَّني متورِّطٌ في جغرافية هذه النُّصوص تُواجِهُني فيها تضاريسٌ ومتاهاتٌ وأسئلةٌ، وعليَّ أن أسْتَكشِفَ هذه «العتمة ـ الكتابة»، مع ثقتي بأنَّني لن أخرَجَ بشيءٍ من اليقين الذي يُحاوِلُهُ «النقد»، ويستميتُ من أجله، وإذا كان الأمر كذلك فلِنَجسَّ العتبة الآتية:

“الغبار هو مجدُ الوحدة، مجدُ الكُليِّ في سهرِهِ على اليقين .كلُّ شيءٍ كان كمالاً في الموعد القديم للخيال مع أزلِهِ: مياهٌ. أساساتٌ من كمال المياه. افتتانُ الحقيقة بنفسها مرئيةً في المياه، الحقيقةُ الصَّقيلةُ كعظمِ الهُدْهد. كلُّ شيءٍ كان انعكاساً للجوهر الصقيل في الياقوته الكرويَّة، وما الاستطالاتُ، والمستويات ـ كأشكالٍ حديثةٍ في السياق اللامعلوم لذاكرة المشهد ـ إلا من خصائص النشأة العضوية. لذا كان الكرويُّ ـ في الشفافية العظمى لكينونة اللاوجود ـ هو المؤهَّلُ وحدَهُ ليكون من تجليات الكمال: مياهٌ مُدوَّرةٌ على نفسها، أعمدةٌ مدوَّرة، عرشٌ مُدوّرٌ، خلقٌ من ضياءٍ ككراتٍ في أزلٍ مدوَّرٍ يعلو بنفخٍ من فم الجلالة. لم يكن من غبارٍ هناك، في الصقيل الكرويِّ لسؤال الغيبِ، حتَّى جاء الإنسان، بنفسه وحيواناته وحَطَبهِ، بقلاقلهِ اللونيّة الكثيفة، وأنينه المرئيين، بموته الذي كان مدخلاً إلى سيرته كغبارٍ. الغبارُ هو الوجود منْصتاً إلى ذاكرته الأبعد. الغبارُ صدى الإلهيِّ في الفراغ الفاني لسيرة الإنسان. [معسكرات الأبد ١٩٩٣، ص254].

يمكننا الآن أن نبدأ بالسؤال التالي: كيف يُمكنُ للمتلقي/ القارئ أن يترصد «فعل الكتابة» لدى سليم بركات؟ وتبدو لي هذه الصيغة ـ صيغةُ السؤال ـ ليستْ بريئةً من أوْحَال الكسل النقدي، إذ أنَّها تنطوي بهذا القدر أو ذلك على شائبةٍ من آثار الحضور واستبداد المعنى الواحد كميتافيزيقا المعنى، ذلك أنَّ الفعل «يترصَّدُ» في صيغة السُّؤال متخمٌ بالإيديولوجيا، متخمٌ حتَّى النَّخاع بالاستقرار وطاعون الحضور، فهو مشغول بالبحث عن معنَى محدّدٍ في النَّص، كما لو أنَّ النَّص عمقٌ وليس فراغاً أو شبكةً، أو نسيجاً، وعلاوةً على ذلك، فالفعل «يترصَّدُ» في تشظٍ آخر ينتمي إلى ويحتمي بـ«الحقل العسكري»: ورَصَدَ الشيء: قَعَدَ لـه في طريقه، يرقبهُ، والرَّاصدُ ـ حسب المعرفة المعجمية الذي يراقب تحركات العدُوِّ من موضعٍ بعينه، ليحدّدَ مواقعهُ وطرقهُ.هذا التّحديد هو ما يُتيحُ للقارئ/ المتلقي/ الراصد ـ وحسب هذه القراءة ـ بأن يُجهزَ على النَّص على صعيد التأويل، وبالتالي يُعطِّل حركة النَّص عن إنتاج كينونةٍ دلاليةٍ متكثّرة.

من هنا خطورة عملية الإرصاد للأدبي الذي يُقيمُ خارج أعراف الكتابة وتقاليدها؛ خصوصاً وأنَّ «نصَّ» سليم بركات يشتغلُ خارج «السَّائد» وفي منطقة «المتبقي» من اللُّغة والنّوع، نصاً يشتغلُ وفي نيَّتِهِ ـ نيّةِ النَّص طبعاً ـ مكافحةُ ما يترصدُهُ وتقويضُ استراتيجية المراقبة المشغوفة بالبحث عن أحادية المعنى في ثنايا النَّص بدلاً من تركها أن تمارس تكثُّرَهَا وتعدُّدَهَا الدلاليين. يعملُ نصُّ بركات بعنفٍ في وجه القراءة المُغرضة ـ التي من وظائفها توقيف النَّص على دلالةٍ أُحادية بدلاً من تعليق الدّلالة أصلاً ـ فهو سفرٌ، وكلُّ كتابةٍ سفر نحو الارتياب وخطوطه المتشابكة، نحو تُخُوم الأسئلة الحرجة التي تطال الجنون واللاــ مفكر فيه. كتابةٌ تنثرُ صرخة الكردي المهمَّش في وجه الكينونة والعالم. وإذا كان هذا حالُ الكتابة بصفتها حركةً وتشتتاً وتبدُّداً، فإنَّ كتابة «سليم بركات» لهي تنكيلٌ عنيفٌ بالرُّكون الدلاليِّ، لهذا لا عمل للعلامة اللغوية في نصِّهِ سوى ممارسة «اللّعب» وتأجيل الدَّلالة: لنتمعَّنَ في هذا السّديم:

“ الرَّقمُ حيلةُ اللاتقيد في علوم المحسوس، وواسطتُهُ إلى علمِهِ بذاته. هو لفظُ الإطلاق بلا عمقٍ، أو بُعدٍ، فكيف قيَّدهُ عريفُ المكوس السرياني بقيد الهيئة، واللَّون، والحركة، التي هي منزلةُ الصُّور في خيال العين وخيال العقل؟ الرَّقمُ حدٌّ وحيّزٌ، حصْرٌ، وضبط ومراوغةُ فكرٍ لاستدراج الكُليِّ إلى مُتعين أسماء هي كنايةُ غيابِهِ: تجريد الرَّقم بلا أملٍ في شكل، أو لونٍ، أو أثرٍ من آثار الماهيّة، كأنه غيبوبة تُكنَّى بها ملكاتُ اليقظةِ، فيستعيرُ منها الإنسيُون حقائق الكمِّ الموقوفة على أشياء العالم وأشياء العقل”. [فراسخ الخلود المهجورة، 2003، ص 16].

هكذا لا يعبأُ النَّص لدى بركات بالتَّماثل والتَّطابق مع العالم/ الواقع بقدر ما يقومُ بتشغيل آلية اللُّغةِ وتصنيع «العلامة» تبعاً لقانون الاختلاف الذي يقود النَّص إلى ممارسة الإرجاء الدَّلالي وتحرير «العلامة» من «لوغوس» المعنى وأحاديتِهِ ومركزيتِهِ، وقيادتها (أي العلامة) نحو متاهة المعنى وصمته، فالنَّصُّ هنا ينتقلُ من: «النّاصُّ يتكلمُّ اللغةَ» إلى «اللُّغةُ تتكلمُ الناصَّ»، حيث يختفي الصَّوت لتأخذ «العلاماتُ» زمام العرْبَدَةِ في فضاء البياض.

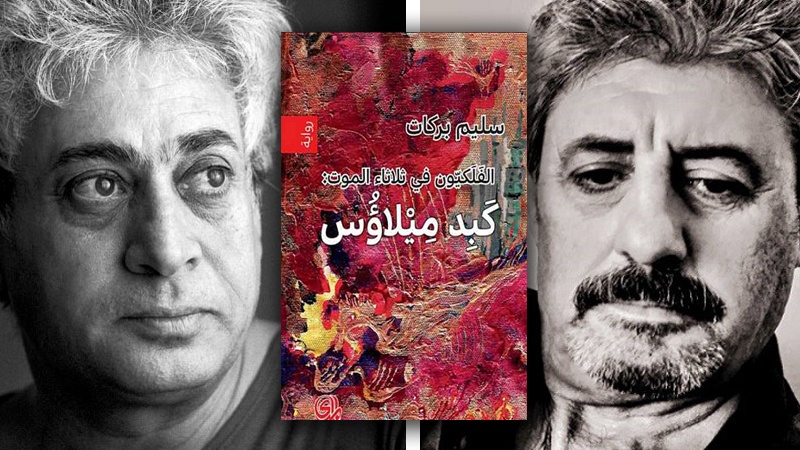

إنَّ القُراء المُتلهفين لـ «للمعنى الواحد والواضح» يشكون من نصوص بركات بوصفها كتابةً وعرةً، مُكتظةً بالضباب والغموض. هذه الشّكوى في نظري لا مبرِّر لها من حيث إنَّ أصحابها يبحثون عن «شيءٍ ما» ثابت في أعماق النَّص، يبحثون عن دالٍ يجرُّ وراءه مدلولاً، وهم بهذا الأمر إنَّما يُعلنونَ «موتَ النَّص» بدلاً من «موتِ المؤلّف»، ويكمِنوْنَ لحياة العلاماتِ بالموت، بدلاً من اغتيال المؤلّف، بل إنَّهم يُحاصرون النَّص في أكثر من منحًى تدفعهم شهوة الوضوح وسطحية التَّأويل وأحياناً وباء الاتهام كما ذهبَ أحدهم (…)، لا يدركون أنَّ نصوصاً مثل: (السيرة الناقصة لطفلٍ لم يرَ إلاّ أرضاً هاربة فصاح: هذه فخاخي أيُّها القطا، وهاته عالياً، هاتِ النفير على آخره، والبراهين التي نسيها «ممْ آزاد» في نزهته المضحكة إلى هناك أو: الريش، وفقهاء الظلام، وأرواح هندسية، ومعسكرات الأبد، والفلكيون في ثلاثاء الموت، وأنقاض الأزل الثاني، والأختام والسديم، ودلشاد: فراسخ الخلود المهجورة) أقول لا يدركون أنَّ هذه النُّصوص هي انقلابٌ (لغويٌّ وسرديٌّ وسطَ هدوءِ النَّثر العربيِّ»، فهي «كتابةٌ عاشقةٌ، الإشراق فيها سلطانْ. كتابةُ موتٍ وهذيان. فضاؤها المرآةُ ترى ما لا يُرى»، وهي نصوصٌ تهربُ من فخاخِ التَّماثُلِ وسرطان التَّشاكلِ إلى فضاء التَّغاير، لِتَسْكُنَ مَهَبَّ الاختلافِ والتَّباين، لنقرأ هذه الكثافات الدلالية:

“البحيرةُ المرميّةُ، في إهمالٍ، إلى الشَّرقِ من «تاف»، هي صورةُ السَّماء ذاتها في اللّوحِ الأزليِّ: رمادية، مثل غربالٍ شاسعٍ من شباكِ الرَّصاص. جروحٌ متوالدةٌ ماءً من ماءٍ. تنتشِلُ قطراتُ المطرِ الجامحة من مائها ة الطَّين وشهوته الغريقة، فيزْبدُ السَّطحُ الدَّكنُ ويرغي، فيما تتشابك الشهقات وتتقاطع فوق الغمر، كأنما تلتهمُ الذكورةُ الأرضيةُ ذاكرتها». [الكون: الفلكيون في ثلاثاء الموت، ١٩٩٧، ص8].

هنا ُ اللّغةُ تمارس فتنةَ التخييل ولذَّتَهُ، لهذا تقفُ كتابةُ بركات في وجه الرّصد النَّقدي، وتواجه السائد اللّغويَّ بتفريعاته المؤسساتية. وكونُ هذه الكتابة لا تفعل سوى ـ وسوى فقط ـ تدشين الاختلاف واستنطاق المُهمّش والتّجوال في المناطق المجهولة من اللغة، فإنَّها تواجهُ بالصَّمت النَّقدي: (سليم بركات الكاتب السّوري الهامشي نسبياً لا من حيث الأهمية بل من حيث تداولهُ، بين الجمهور السوري ـ بطرس حلاق) نظراً لأنَّها لا تحقَّقُ الرهانات المطلوبة منها، عَبْرَ تصوير «الحقيقة» وفق أعراف الكتابة السَّائدة، وفق رغبات السَّائد في أنْ يُمجَّدَ بوصفه مالكاً للحقيقة، لذلك يبرزُ التَّجاهلُ تجاه هذه «الكتابة» أو تترامى الإيماءاتُ الدَّالة على وجوهِ النقاد بدعوى أنَّها صعبةٌ أو هي شكلٌ من أشكال الهذيان، غير أنَّها في واقع الأمر تقويض للكتابة الحداثية وإعلانٌ لـ «كتابة ما بعد الحداثة» في فضاء العالم العربي.وفي واقع الأمر ـ ودون خوفٍ من الانزلاق في القول ـ فإنَّ نصوص سليم بركات بأكوانها السردية إنَّما تذكيرٌ للـ «هنا» بوصفها نسياناً للآخر «هناك» في الحياة الواقعية؟!. هكذا تتنقلُ «العربيةُ» مع كتابة بركات من صفتها المؤسساتية الرَّاكدة والتداولية إلى أفق الاختلاف لتشُمَّ هواءَ الحرية واللّعب والنَّشوى. تأتي هذه النُّصوص لتذكر «السَّائد» بطاقة المهمّش وقدرته على الحياة أيضاً، لتذكّرَ أنَّ «الذات» لا تكون «ذاتاً» إلا حين تستضيفُ «الآخر» في كينونتها، وليس بنسيانه وشطبه من الوجود، ما دام القدر قد نسجَ كينونة «الذات والآخر» معاً.

إنَّ «كتابة» سليم بركات السَّردية ـ وفي الحقيقة من الصعوبة بمكانٍ تحديد الانتماء الإجناسي لها ـ كتابة تنبثقُ من القلق والترقب المحفوف بالغموض والمجهول وعتبات الموت، تأتي لا لتسجلَ حقيقة الحضور؛ وإنّما لتكتبَ صمتَ اللُّغة وانفلاشاتها وأوهامها، لتكتبَ صمتَ المغيَّبِ المخنوق وأنين المهمَّش تحت إرادات القوة الإقليمية والدولية، ولهذا تبدو كما لو أنَّها سخريةُ «التاريخ غير المدوَّن» من التاريخ المدوِّن.

من جهة أخرى تتسمُ كتابة بركات بأنَّها كتابةٌ مُلقَّمةٌ بالنّصوص عبر عمليات الاستدعاء والتحويل، التَّماثل والاختلاف، ويبلغ هذا «التنادي» أو التَّناص الاختلافيُّ ـ ذروتهُ في رواية «الريش» التي تتيحُ هي الأخرى للتناص أن يمارس حضوره الدلاليّ والجمالي، إذ نجدُ أصداءً دلاليةً لملحمة: ممْ وزين لأحمد خاني، وحكاية بهرام جور وكذلك منطق الطّير لفريد الدين العطار، وهكذا يغدو النَّص محفلاً لخيبة «المعنى» الواحد محتفلاً بالتّكثّر والتَّشظي.

وتنبغي الإشارة إلى أنَّ هذه «الكتابة» ـ لأنَّ ديدنها هو المراوغة والانفلات من قيود الميتافيزيقا ـ فإنَّها تنجو من قيود التَّجنيس كما أشرنا، فهي لا تنفكُّ تُحطِّمُ مفهوم الجنس الأدبيّ على الرغم من الخديعة التي تمارسها أغلفة هذه النُّصوص لما تحملُ من إشارات دالّة على النَّوع الأدبي: سيرة، رواية،….، ويجبُ ألا تنطلي هذه الخديعة على القارئ، حيث تتجاوزُ هذه النُّصوص، في الواقع، «السِّمة التحديدية»، وذلك لأنَّها تتيحُ لتقنيات الكتابة وأنواعها أنْ تحضُرَ فيها، فيتداخل السرديُّ بالشعريِّ، ويغدو السّرد شعراً والشعرُ سرداً”

“استجمع الليلُ طواحينه، ومرزباناتهِ، وعيَّاريه، وعطّاريه، وأجنحة ملائكتِهِ المنسية، وأفعوانات أفلاكه، وحشود مللهِ المتشبثة بشراع الفراغ العريق، عائداً إلى جوف لؤلؤته، فيالصّدفة ذاتها ـ صدفة المجاز الأكبر. بزغ الفجرُ النازفُ غيوماً من جراح النُّور“[أنقاض الأزل الثاني، 1999، ص8].

وفي هذا الصدد ربما يعكس تعبيرُ بركات في رواية “عبور البشروش”:«القوسُ محنةُ الهندسة» مفهوم الكتابةُ وماهيتها لديه، إذ بتغيير بسيط نكون إزاء: «الكتابةُ ـ كتابة الاختلاف طبعاً ـ محنةُ اللُّغة» هكذا ينكِّلُ نصُّ بركات بالعلامة، وعلاقاتها العُرفية بالعالم، ويُجهز على النظام الدلاليِّ للغة العربية تاركاً إياها تنفتحُ على الصمت، تاركاً «الدّال» يرقصُ حتَّى الثُّمالة، لتغدو الكتابة جراء ذلك صمتاً، مكاناً مُعاقباً بالعتمة والظلام، ومغامرة في العتمة ذاتها، أليست «الكتابة ـ يقول جاك دريدا ـ قفزة في الظلام:

“الرغبةُ هي المشيئة الممتلئة بذاتها، نداء الشّكل إلى عافية ضروراته. سطوعٌ واحدٌ للماجن النبيل ظمآن إلى مرتبته. انتهاكٌ مأمولٌ، وإغداق شره من خزائن الأمل على ربيبتها المتاهة. بها يستعيد الجسد هبة انقلابه طريداً وقناصاً. يستعيد الفاحش الأكثر نقاءً في غور معناه”. [الكون: (كبد ميلاؤس، ج3)، 1997، ص 111].

هنا تنبثق الكتابة بوصفها عشقاً للعنف والتخريب وتعطيل آلية اللّغة لإنجاز الانسجام الدلاليّ، وبالتالي تقويض لعبة التّواصل التي يرفعُ لواءها «غرايس»، لتغدو «اللغة» في نصِّ الكتابة قرينة الفوضى والشّواش والكاوس. من هنا تُصبحُ اللّغة لدى سليم بركات في محنةٍ لكونها انفصلت عن مواقعها التّواصلية، وأضحت سفراً في أرض الاحتمالات تتغذّى على التوتر والالتباس والتشويش لتُجهِضَ بذلك أفق انتظار المتلقي بامتياز:

“ولما اكتملت المعادن جسوماً وخواص، عُرضت على الرّيح ـ رسولة النداء الأرضيِّ، فاستنطقها واحداً واحداً فوجدتها معادن ذاهلة في خصومات التّيه إلاّ الفضة: كانت هادئة، حذرة، تكلمت مرةً لا غير: «العقل» قالت فأخلي سبيلها أولاً من بين سائر المعادن، لأنَّ صناعات العقل عدم في الوصف اللازماني، كونها موجودات صادرة عن عبث البراهين والعبث عدمٌ بخاصية أنَّ كلّ ما هو لا نظام فهو عدم. هكذا حُكِمَ للفضة بمقام ينسبها إلى أصل الإنشاءات الخالقة ما وراء جدار الكينونة، فاتخذها الإنسان حليةً لتكون صلة خفية بين إيقاع وجوده في المكان، وصداه في اللامكان».[م. ن: كبد ميلاؤس، ص 175، 176].

هكذا تحت ضربات المجاز تُصبحُ اللّغة ـ الكتابة دوَّامة، تنفتحُ على الفراغ، وتبوح بحكمة اللامفكّر فيه منتشية بالموت، مستعيدةً إمكانياتها القصوى للبوح والإيحاء والإرجاء، وتتحرّكُ في مسالك سديمية لم تُطأْ بعد. وربما من الضرورة بمكان الإشارة إلى سمةٍ أساسية للكتابة السردية لدى سليم بركات، حيث الاحتفاء بالتحول لدى الكائنات النصية، أقصدُ أنَّ هذه «الكتابة» متورطةٌ في ممارسة العجيب أو الفانتاستيك، فالكائن النّصيُّ يمرُّ بمراحل من التحول كما جرى لـ «مم آزاد» عبرَ تحولِّهِ من إنسان إلى ابن آوى، هذا «العجيب» هو الذي يتساوق مع عمليات التّناص والانزياح ليُشكّلَ الكلُّ معاً نصاً برسم الاختلاف. هكذا يمتزج الواقع بالحُلمِ في الكون السرديّ ولغةٌ تمارسُ كينونتها في إهاب الانزياح والتّناص، ليُعلنَ «مم آزاد» اغتيال المدلول الواحد، الحقيقة الواحدة وميلاد الدّال الفاخر بامتياز.

دمشق 2008